爭搶SiC商機,第三代半導體國際巨頭收購、擴產不停歇

2021-09-23 13:06:24 EETOP

如此龐大的商機,也使得科技產業競相投入發展。根據國際半導體產業協會(SEMI)日前發表的功率暨化合物半導體晶圓廠展望報告(SEMI Powerand Compound Fab Outlook to 2024)指出,全球功率暨化合物半導體晶圓廠設備支出在無線通訊、綠色能源以及電動車等應用的帶動下,過去幾年呈現快速的擴張,預估相關投資將在2021年成長約20%至70億美元,創歷史新高,2022年則預計將再成長至約85億美元,年復合成長率(2017-2022)高達15%。

受材料本身特性的限制,傳統硅基功率組件已經漸漸難以滿足電動車對組件高功率及高頻性能的需求;而化合物半導體,特別是碳化硅(SiC)這類的寬能隙半導體材料,能耐高壓、高電流、高溫,還具備高能源轉換、高頻運作等特性,可實現低導通電阻、高速開關和耐高溫高壓工作,因此近年來倍受關注。

尤其是特斯拉(Tesla)在 Model 3 的逆變器模組上采用碳化硅后,碳化硅便越來越受重視,且正加速攀升中。根據市調機構Yole Développement資料顯示,許多車廠持續對基于碳化硅組件的主逆變器(Inverter)、車載充電單元(OBC)及DC/DC轉換器進行驗證,準備搭載在未來推出的車款上。車用碳化硅組件市場將維持快速增長的步伐,預計到2025年,市場規模將達15億美元,2019-2025年間的復合年增率(CAGR)為38%。

簡而言之,目前SiC最大的應用市場便在新能源車,這也使得多數功率半導體大廠積極與車廠合作,加速電動車發展。像是中國汽車制造商吉利汽車與羅姆(ROHM)締結戰略合作伙伴關系,透過各種車電應用的開發,加速汽車領域的技術創新。據悉,吉利計劃運用ROHM的先進碳化硅功率解決方案,開發高性電控系統和車載充電系統,以延長電動車的續航里程,同時降低電池成本并縮短充電時間。

雖說各大汽車品牌、半導體業者已紛紛投入SiC發展,不過目前碳化硅組件的最大挑戰仍是成本偏高,使得各廠商在推出新技術、產品之時,也想方設法的增加SiC產能,以降低組件成本。

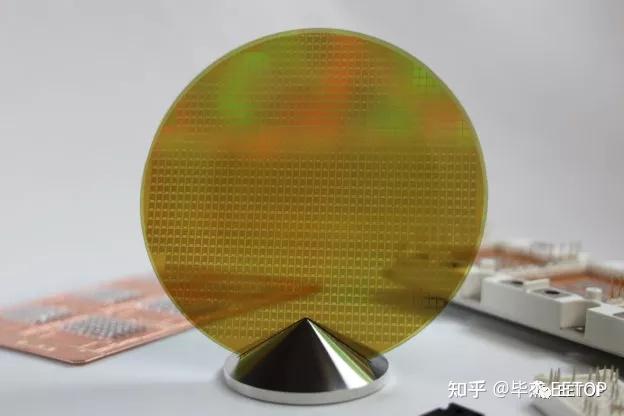

據了解,目前全球SiC硅晶圓總年產能約在40-60萬片,且主流尺寸還是150mm(6寸晶圓),遠不能滿足下游需求;因此,碳化硅組件制造商也相繼透過收購、與晶圓供應商策略合作等方式,藉此擴大產能并取得穩定的晶圓供應。

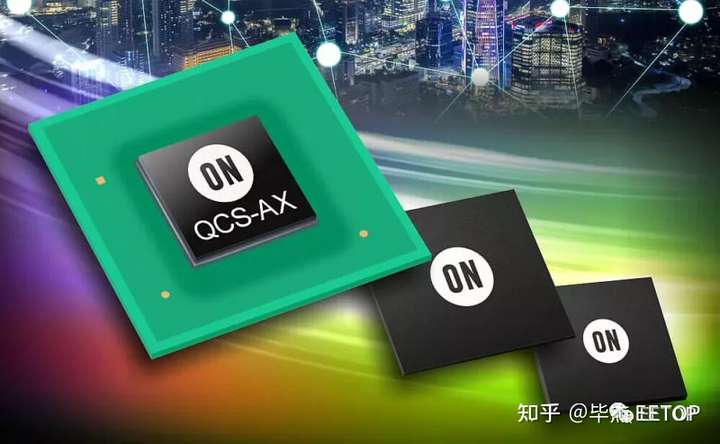

最近的例子便是安森美(onsemi)以4.15億美元收購SiC制造商 GT Advanced Technologies(GTAT)。此一交易將使安森美能更好地確保和增加SiC供應,滿足市場對SiC方案快速增長需求,包括EV、EV充電和能源基礎設施。

安森美表示,GTAT在包括SiC在內的晶體生長方面擁有豐富的經驗,將安森美的制造能力與 GTAT 的技術專長相結合,可加速SiC的開發,進一步商用化智能電源技術,并深化在汽車、工業領域發展和創新。

不僅安森美,另一家功率半導體大廠英飛凌(Infineon)則是與日本晶圓制造商昭和電工簽訂供應契約(兩年合約),供應包括磊晶在內的各種SiC材料,英飛凌可借此獲得更多基材,以滿足對SiC型產品日益漸增的需求。

英飛凌指出,SiC市場預計在未來五年內的年成長率可達30%-40%,而與昭和電工合作可擴大英飛凌晶圓供貨商基礎,是英飛凌在這一個持續成長市場中多元策略重要的一步;此外,英飛凌也計劃在策略開發材料方面與昭和電工合作,以提升品質并降低成本。

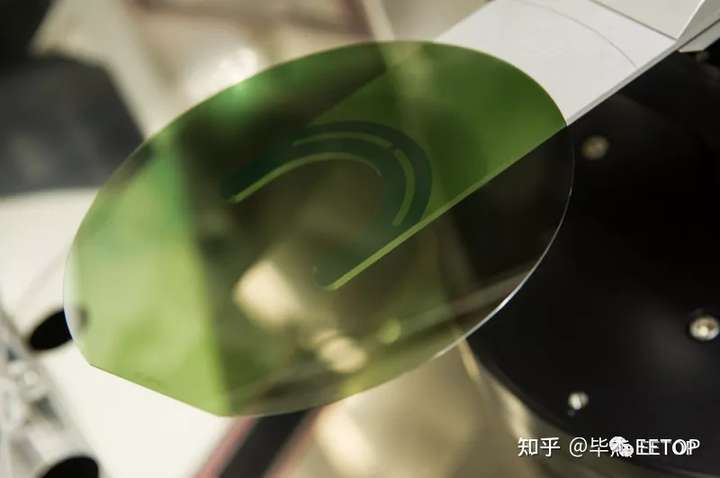

另一方面,同樣積極布局SiC的意法半導體(ST),近期則是宣布制造出首批8寸(200mm)碳化硅(SiC)晶圓,且首批8寸SiC晶圓品質十分優良,對芯片良率和晶體位錯誤之缺陷非常低。

ST表示,這個階段性的成功是 ST 布局更先進、高成本效益之 8 吋 SiC 量產計劃的一部分;目前公司正執行新建碳化硅基板廠和內部采購碳化硅基板比重超過 40% 的計劃(到 2024 年)。另外,除了晶圓能滿足嚴格的質量標準,升級到8寸SiC晶圓還需要對制造設備和支持生態系統的升級,ST正與供應鏈上下游技術廠商合作研發專屬的制造設備和生產制程。

總而言之,隨著電動車、5G 等新興應用興起,市場對高性能電源管理的需求仍會不斷成長;而化合物半導體能為電源應用帶來十分顯著的好處,也讓國際功率半導體供應商趨之若鶩,在加強技術、產品發展之際,也持續擴張產能、維持供應穩定。未來誰能用更低的成本向終端產品制造商提供組件,克服現有價格偏高的挑戰,進而取得更大市占率,值得觀察。