第三代半導體陷入團戰

2020-08-07 13:17:01 EETOP綜合整理自:MoneyDJ、互聯網

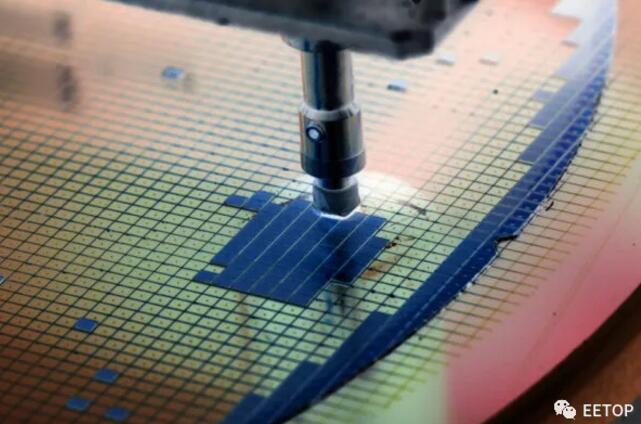

全球半導體大廠跨入第三代半導體材料,已多展開合作、策略結盟或購并,包括IDM 廠商意法半導體購并Norstel AB 以及法國Exagan、英飛凌收購Siltectra ,以及日商ROHM 收購SiCrystal 等;而中國臺灣廠商也爭逐第三代半導體材料,以今年上半年臺積電攜手意法半導體最具代表性,而此次矽晶圓大廠環球晶與宏捷科的策略私募入股,整合上下游產業鏈的能力達成互補,加快開發腳步以及瓶頸,打團戰比單打獨斗,更快可獲取市場。

目前第三代半導體材料占比重仍相當低,量產端的困難仍是最大挑戰。氮化鎵發展瓶頸段仍在基板段,造成氮化鎵的成本昂貴且供應量不足,主要是因為氮化鎵長在硅上的晶格不匹配,困難度高,另外的困難在于氮化鉀產品容易翹曲,所以基板也要特別制造,如果會往上翹,就要在先逆向長氮化鎵在矽上,具有相當難度。

而在碳化硅的生產難度上,則包括長晶的源頭晶種來源就要求相當高的純度、取得困難,另外,長晶的時間相當長且長晶過程監測溫度和制程的難度高,第三則是碳化硅長一根晶棒需耗時2 周,成果可能僅3 公分,造成量產的難度。

全球以硅為基礎的半導體材料市場約4,500 億美元,其中第三代半導體僅才占10 億美元的水準,比重仍相當低,但未來的成長幅度仍很大,不過要商業化的關鍵即是價格要快速下降,至少要比現在價格還要便宜5 成,市場接受度才會提高。

而對于各國的發展腳步,包括美國、日本、歐盟都想把技術建立起來,且化合物半導體應用領域在軍事也不少,在大功率的高速交通工具也是關鍵材料,所以被各國視為戰略物資,半絕緣的化合物半導體甚至要拿到證明才可以出口,是相當重要的上游材料。

至于整體市場的起飛時間,本來市場認為,在5G 和電動車的推波助瀾下,2020 年第三代半導體材料就會有量,但今年受到新冠疫情影響,整個車用市場大亂,5G 布建也受到影響,預估2021 年下半年就會比較有量,最快可以應用的還是power 相關的產品,但5G 以及電動車領域仍是未來撐起市場的重要動能。

中國大陸第三代半導體現狀

技術層面,SiC襯底和外延方面,國內仍然是4英寸為主,已開發出6英寸產品并實現小批量供貨;國內批量生產的GaN襯底仍以2英寸為主。國內600 ~3300V SiC肖特基二極管技術較為成熟,產業化程度繼續提升,目前也已研制出1200~1700V SiC金氧半場效晶體管(MOSFET)器件,但可靠性較低,目前處于小批量生產階段;國內全SiC功率模塊,主要指標為1200V /50~600A、650V /900A。GaN高電子遷移率晶體管(HEMT)方面,國內2018年推出了650V/10 ~30A的GaN晶體管產品;GaN微波射頻器件方面,國產GaN射頻放大器已成功應用于基站,Sub 6 GHz和毫米波GaN射頻功率放大器也已實現量產。

產業方面,在半導體對外投資受阻情況下,國內自主創新發展是必由之路。2018年,在政策和資金的雙重支持下,國內第3代半導體領域新增3條SiC產線。投資方面GaN熱度更高,據第3代半導體產業技術創新戰略聯盟( CASA )不完全統計,2018年國內第3代半導體相關領域共有8起大的投資擴產項目,其中4起與GaN材料相關,涉及金額220億元。此外,與國際企業并購熱潮對比,國內2018年僅有2起。

生產模式上,大陸在第3代半導體電力電子器件領域形成了從襯底到模組完整的產業鏈體系,器件制造方面以IDM模式為主,且正在形成“設計—制造—封測”的分工體系;大陸代工產線總體尚在建設中,尚未形成穩定批量生產。

區域方面,我國第3代半導體產業發展初步形成了京津冀、長三角、珠三角、閩三角、中西部5大重點發展區域,其中,長三角集聚效應凸顯,占從2015年下半年至2018年底投資總額的64%。此外,北京、深圳、廈門、泉州、蘇州等代表性城市正在加緊部署、多措并舉、有序推進。

總體而言,我國第3代半導體技術和產業都取得較好進展,但在材料指標、器件性能等方面與國外先進水平仍存在一定差距,市場繼續被國際巨頭占據,國產化需求迫切。(EETOP綜合整理自:MoneyDJ、互聯網等)

免責聲明:本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表EETOP贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除!