適合中國的新賽道——硅光子!

2023-06-05 12:29:05 EETOP隨著 AI、通訊、自駕車等領域對海量運算的需求漸增,在摩爾定律的前提下,集成電路的技術演進已面臨物理極限,該如何突破?

有一項技術,它讓IBM早在20年前就積極投入,稱霸CPU市場多年的Intel也早已投資這項技術超過10年的時間,中國大陸更是將它視做半導體發展突圍的武器,而以色列也把它列為其國家科技發展重要項目之一。

這項技術對一般人而言顯得陌生,但卻吸引Apple、NVIDIA、臺積電等巨頭公司近年來陸續投入研發打造,它就是集20世紀兩大最重要的發明硅集成電路與半導體激光大成的硅光子。當電子結合光子,不只解決原本信號傳輸的耗損問題,甚至視為開啟摩爾定律新篇章、顛覆未來世界的關鍵技術。

集成電路(IC)將上億個晶體管微縮在一片芯片上,進行各種復雜的運算。硅光子則是集成電路,把能導光的線路全數集中。簡單來說,是在硅的平臺上,將芯片中的電信號轉成光信號,進行電與光信號的傳導。

硅光子能提升光電傳輸的速度,解決目前電腦元件使用銅導線所遇到的信號耗損及熱量問題,因此臺積電、英特爾等多家半導體巨頭已經投入相關技術研發。

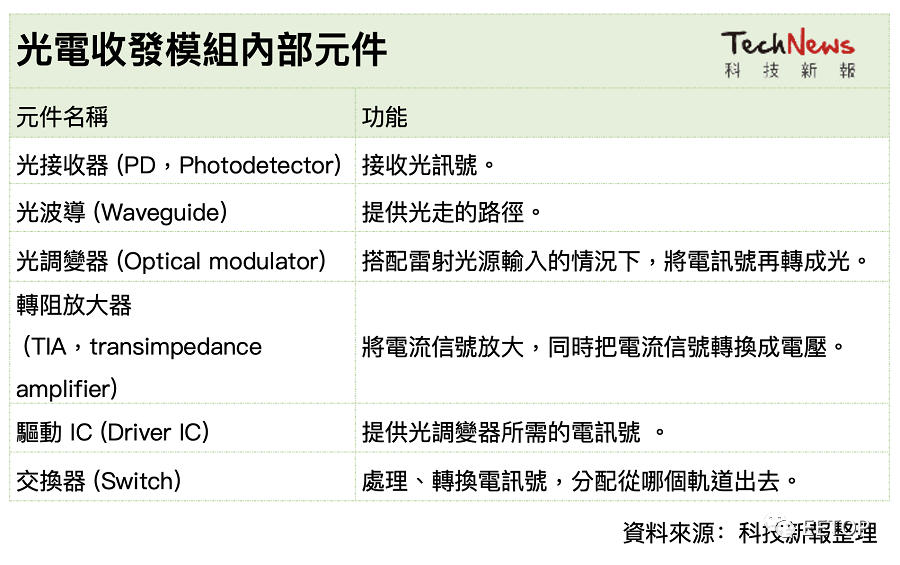

但在介紹硅光子應用與瓶頸前,我們需要先了解光電收發模塊的運作原理:

先想象光電收發模塊是類似 USB 的長方形模塊,插入電腦后才能讀取信息。換言之,光信號必須先進入該模塊,才能將信號打入服務器。

傳統的插拔式模塊(transceiver,又稱收發器)內部有許多光電組件,當光信號進去模組里,會需要光接收器(PD,Photodetector)來接收光,之后信號源進入模組,因為光電效應產生的電流很小,需要放大器(TIA)將電流信號放大,同時把電流信號轉換成電壓。

電信號進入主機后會遇到交換器(Switch),能將電信號進行處理、轉換,判斷電該從哪個軌道出去,出去后經過光調變器(Optical Modulator),同時搭配激光光源輸入的情況下,將電信號再切換成光信號,這就是光電收發模塊的概念。

硅光子和光電收發模塊有什么關系?

一個光電模組包含光接收器、放大器、調變器等許多組件,過去這些組件都是個別、零散地放在PCB板上,但為了提升功耗、增加信號傳輸速度,這些組件改成全整合到單一硅芯片上。

在硅平臺上的光電信號轉換,都能算在硅光子技術范疇,過程中需克服的面向也不同。也因此,為了讓讀者更好理解,我們會以硅光子發展至今的每個階段,作為分享的主軸。

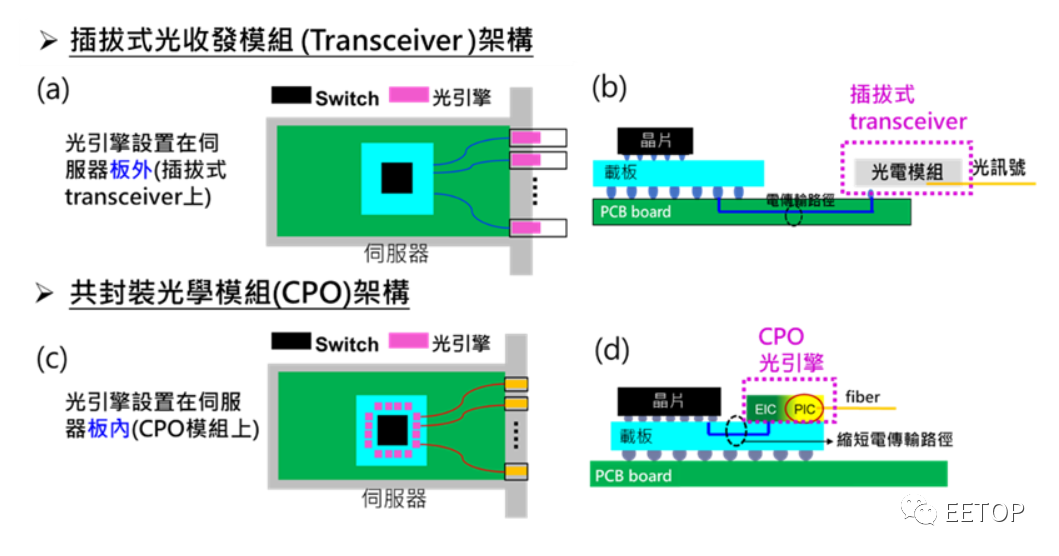

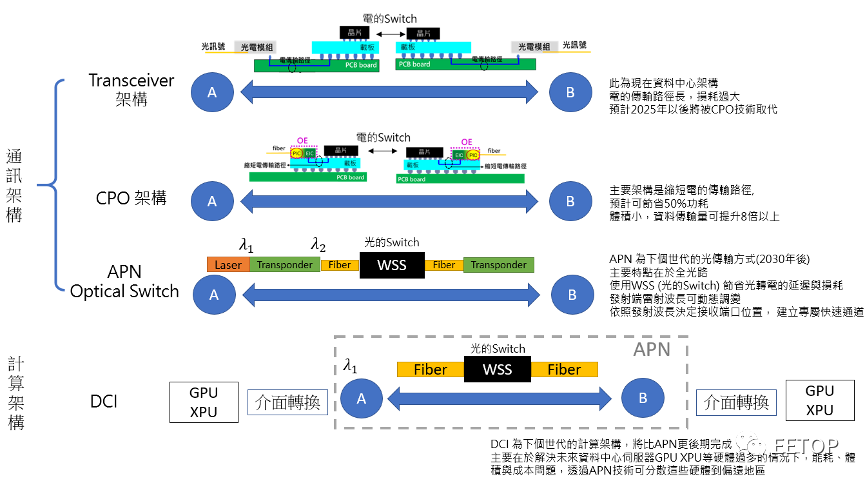

硅光子已默默耕耘20多年,傳統的硅光子插拔式外型非常像USB接口,外接兩條光纖,分別傳輸進去和出去的光; 但插拔式模塊的電信號進入交換器前,必須走一大段路(如下圖 b),在高速運算損失又多(大),所以為了減少電損失,硅光元件改到接近服務器交換器外圍的位置,縮短電流通的距離,而原本的插拔式模組只剩下光纖。

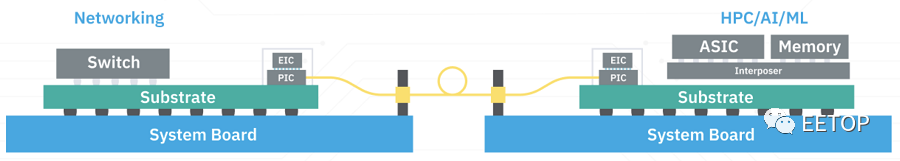

而上述這個作法,正是目前業界積極發展的「共封裝光學模組」(CPO,Co-Packaged Optics)技術。主要是將電子集成電路(EIC)和光子集成電路(PIC)共同裝配在同一個載板,形成芯片和模組的共同封裝(即下圖 d 的 CPO 光引擎),以取代光電收發模組,使光引擎更接近 CPU/GPU(即下圖 d 芯片),縮減電傳輸路徑、減少傳輸耗損及信號延遲。

據了解,這項技術能降低成本,數據量傳輸提升8倍,提供30倍以上的算力并節省50%功耗。但目前芯片組的整合仍處于現在進行式,如何精進CPO技術,成為硅光子發展的下一個重要步驟。

目前硅光子主要在解決插拔式模塊的信號延遲之挑戰,隨著技術發展,下一階段將會是解決CPU和GPU傳輸的電信號問題。學界指出,芯片傳輸以電信號為主,所以下一步要讓GPU和CPU透過光波導進行內部對傳,將電信號全轉為光信號,來加速AI運算并解決目前算力瓶頸。

當技術再往下一步走,將迎接全光網絡時代,意思是芯片間的所有對傳全變成光信號,包括隨機存儲、傳輸、交換處理等都以光信號傳遞。目前日本已在硅光子導入全光網絡這部分積極布局。

摩爾定律預測,相同尺寸芯片中能容納的晶體管數量,因為制程技術推進,每18~24個月會增加一倍。但由于芯片是電信號,傳輸會有信號損失的問題,即使單位面積晶體管數量漸增,仍無法避免電耗損的問題。

然而硅光子技術的出現,以光信號代替電信號進行高速數據傳輸,實現更高帶寬和更快速度的數據處理,使芯片不需擠更多晶體管數量,不需追求更小納米和節點,且能在現有硅制程基礎上實現更高集成度、更高效能的選擇,進一步推動摩爾定律的發展。

目前硅光子在元件整合上仍有諸多挑戰,首先是接口溝通語言問題,舉例來說,半導體廠商雖然了解電的制程,但因為光子組件效能對溫度和路徑都很敏感,制程上線寬與線距對光信號影響相當大,若要開發更高效的光子元件結構和制程,需要一個溝通平臺,提供設計規格、材料、參數等,進行光電廠商的信息語言整合。

再者,短期硅光子用于利基型市場,各類型的封裝制程與材料標準也還在陸續建立中,大多提供硅光芯片下線的晶圓代工廠都屬于客制化服務,或者不方便提供給他廠使用,缺乏統一平臺恐阻礙硅光子技術的發展。

除了以上提到的缺乏共通平臺外,高成本制造、光源集成、組件效能、材料匹配、熱效應和可靠性等也是硅光子制程瓶頸之一。隨著技術的不斷進步和創新,預計這些瓶頸在未來數年到十年內有望得到突破。

事實上,這個看起極具潛力且正準備高飛的技術,是由IBM帶頭,爾后不少企業、研究單位、學術界紛紛投入20年的成果,其中,Intel是最快推出量產產品,市占率甚至達5成的龍頭企業。而Leti、Imec、Ime則是深耕這個領域許久的研究單位; 在設計端則有被 NVIDIA 投資的Mellanox、被 Cisco 收購的 Luxtera 與 Acacia、Finisar、Avago等公司投入研發。

在晶圓制造的部分,以GlobalFoundries的投入最早,臺積電則在近年來積極布局相關技術,2017年與Luxtera共同開發新世代的硅光子技術,爾后也在封裝段也布有COUPE(compact universalphotonic engine,緊湊型通用光子引擎)硅光子芯片異構集成技術。而封測大廠日月光也在相關技術布局了 20 年之后,在去年正式推出 CPO 裝技術,并且成功進入博通硅光子產品供應鏈。

中國大陸對于硅光子產業的投入也不容小覷,因為硅光子芯片制造可以沿用半導體既有十分成熟的CMOS制程與機臺,且主流制程落在45到90納米,這對擅長IC設計但制程相對落后的中國大陸半導體產業而言,反而視之為其推動區域半導體內循環策略的最佳致勝捷徑。就以在全球進行并購的華為為例,其并購標的包含了英國集成光子研究中心CIP Technologies、比利時硅光技術開發商Caliopa。中國政府甚至在武漢設立了東湖高新區光電園,全力打造硅光子相關技術。

對于擁有半導體制造完整產業鏈與先進制程優勢的臺灣地區而言,雖然前十年投入硅光子技術研發的廠商有限,但近年來半導體制造供應鏈正低調地卯足全力投入這項技術研發,希望能在硅光子技術上再度復制半導體成功模式。正如日月光研發副總洪志斌所言,硅光子無疑將是“一大技術杠桿、同時也是新興應用的新支點,能夠觸動出新型態與新世代的數據中心,并且帶動各種新興數據密集型應用”的重量級技術。