成立半導體學院應對人才荒,看臺灣地區高校如何培養高端半導體人才?

2021-10-16 11:32:10 MoneyDJ“工程師的需求量,遠遠大于作業員”,觀察半導體業人才需求的現況,臺灣地區104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明分析,以產業分工的特性來看,半導體中上游的設計與制造對高端人才的需求更高,“今年IC設計搶人才,比往年更加激烈”。

根據104人力銀行的《半導體人才白皮書》,今年第2季平均每月人才缺口達到2.77萬人,這是5年來規模最大的人才缺口,其中又以工程師的搶手程度最為火熱。104人力銀行數據也顯示,今年第3季的工程師季平均缺額已達1萬7千多人,比去年同期成長了46.4%之多。

臺積電、聯發科、鴻海等紛紛加入搶人大戰

半導體人才缺口大,搶奪愈演愈烈!不只臺積電、聯發科大舉招募外,鴻海董事長劉揚偉甚至向臺相關部門喊話:“要更多半導體人才。”

“積星太空站求才!”斗大標語搭配造型吸睛的火箭車,這是今年臺積電的征才新策劃,除了在“臺清交成”4所頂尖大學招募外,還以行動征才車走遍5所中字輩大學(中山、中正、中央、中興、中原)與3所科大等多所學校。有別于公司發展的低調耕耘,臺積電在招募人才的行動上,比往年加倍高調。

這背后,是臺積電史上最大的招募計劃,預計今年要招募8千人。然而,要搶人的不只有臺積電,芯片設計龍頭聯發科同樣也在今年擴大招募2千人,更祭出「限時報到獎金」的誘因加大搶人力道。而這些半導體龍頭業者的目標,幾乎都鎖定在高端工程師人才上。

“這一年來,確實找人是滿挑戰的”,談起招募難題,芯片廠神盾副董事長喻銘鐸很有感觸。在半導體產業需求大好的同時,科技業卻陷入人才供不應求的狀況,「今年有很多應征者,手邊都有5到6家公司同時在找。人才供給變少是長期現象,但去年以來更趨明顯。」

為了搶人,半導體公司各顯神通。早在今年5月,群聯電子董事長潘健成就親上直播喊話征才,據了解,他在第一季還親自跑了十多所學校求才。群聯電子市場暨專案企畫室經理呂國鼎表示,隨著中南部的半導體聚落逐漸發展成形,「南部學生北上就業的意愿漸低,于是我們也規劃到南部設立研發中心,讓成功大學、中山大學等學生可在地上班。」幾番努力后,終于補足今年所需人力。

臺灣地區四大名校成立半導體學院應對人才荒

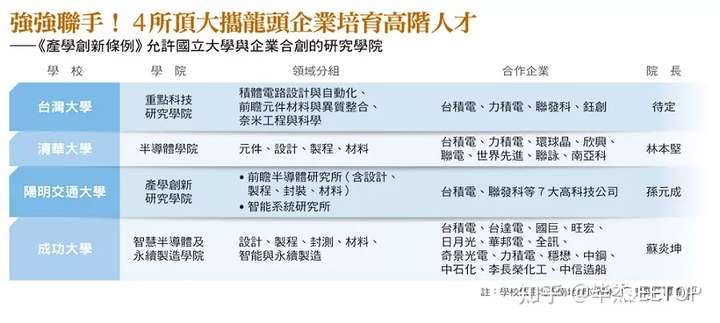

半導體人才缺口大,搶奪愈演愈烈!但不論如何搶人,整體人才的供給仍是不夠,這也讓臺灣地區的產官學界開始把重心放在教育上。今年5月,臺灣地區通過了《重點領域產學合作及人才培育創新條例》,其中條例中的“培育高端科學技術人才”的這句話,顯然是對接當前半導體業者面臨的工程師人才荒,而臺灣地區的“臺清交成”4所大學也即將成立相關的半導體學院,經過多時準備,目前也已經完成審查,正式進入招生階段。

如今,在臺灣地區4大校規劃下,進入成立階段的半導體學院,或將能夠緩解或助攻產業克服人才危機。

4所半導體學院有哪些新做法?新規劃?

“技術領袖人才是很重要的,但產業界也希望學校能培養出高端人才。”陽明交通大學副校長暨電機學院院長唐震寰表示。那么,為了長遠解決半導體高端人才的困境,目前4所學院有哪些新作法?又會各自端出哪些規劃?

師資,是各校幾乎都有提及的最大差異之處。臺灣大學電機工程系教授闕志達表示,以往受限于講師費用與業界待遇落差過大、難以招募業界學者等狀況,在新條例賦予的彈性空間下,將有機會改善。

“現在可以運用來自業者支持的經費,爭取島內外講座教授講課。”他提到,國際教授的薪資幾乎是臺灣地區水準的10倍以上,傳統大學在過往規范下難以負荷。

闕志達以臺灣大學重點科技研究學院為例,該學院與臺積電、聯發科、力積電、鈺創四家企業合作,1億元(新臺幣)的計劃資金就能作為與國際學者討論10年合作的有利基礎,學院也能用類似私人企業的方式,建立單一窗口,讓教授與產業有更緊密的接觸。

臺灣地區清華大學半導體學院院長林本堅也提到,新制度更有利于讓國外知名學者來臺講課,引進一些外面的思考。而唐震寰進一步解釋,引進外師的另一項貢獻,是在國際學者來臺的這段授課時間,同時也有機會帶領學院的研究團隊在研發上有突破性進展,這會帶動優質的合作計劃。

除了引進國際重量級師資外,部分學院也打算透過教授升等機制的改變,引導教授的研究題目能更貼近產業所需。唐震寰表示,過去學校比較尊重老師的研究題目選擇,但在陽明交通大學產學創新研究學院,我們強調多元化升等。簡言之,就是微調升等KPI(關鍵績效指標),加入”研究項目對產業界影響力”的評估,取代過往以學術論文發表為主的評量方式。

結合業界在經費與設備上的資源,臺灣地區清華大學等4所頂大將以創新模式培育更貼近產業發展的人才。

在學程規劃方面,目前4校皆從元件、設計、制程、材料等半導體4大領域規劃,甚至延伸出重點學程。除了與當前業界所需的項目更加契合外,目前各學院對具有前瞻性的先進科學研究也未偏廢。

以臺灣大學為例,闕志達提到透過跨領域師資的整合,會有更專注在基礎科學的納米工程學程,”往納米級、埃米級去走,會牽涉到更多電磁學、結構力學、熱學上的問題,這都需要跨領域合作。”

力積電副總經理譚仲民進一步說明,相較于企業的獲利責任,“半導體學院更適合探索性的前瞻研究。”他也提到,過去學校實驗室難以負擔的半導體設備,也能透過新的學院讓業界得以釋出設備與人力,去協助學者在前瞻研究之所需。

至于位于臺南的成功大學,則以同時有非半導體廠商合作的優勢,設立智能與永續制造學程。”像是李長榮化工也開始轉型,探索如何透過人工智慧互聯不同面向的產業,去做到碳中和。”成功大學副校長蘇芳慶指出,半導體聚焦的能源問題,如今也成為多個產業關注的焦點,”為了永續制造與環境所需的碳中和,在做前瞻研究的同時,也需要有跨域的整合。”

目前4所頂尖大學已緊鑼密鼓規劃”半導體學院”,預計每年都要招生逾百位碩博士生。

闕志達透露,現階段招生情況頗為踴躍,”臺大已收到2、3百位的報名。”林本堅則看好優秀師生集結的正循環,”第1年,我們要吸引到很好的學生,老師陣容也要很強,這樣1年后就會愈來愈好。”這項創新半導體學院計劃,將有機會讓臺灣地區成為國際關鍵的半導體研究學術重鎮。

本文綜合整理自:今周刊(臺)