英特爾的創(chuàng)新是如何消亡的?

2024-12-25 10:26:26 EETOP去年11月,崛起的英偉達取代英特爾進入道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)。一個月后,首席執(zhí)行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)在擔任職務不到三年后宣布辭職。

上周三,英特爾再次面臨股東訴訟,這次的指控針對其虧損嚴重的代工業(yè)務帶來的巨大損失。

然而,英特爾內部人士和行業(yè)分析師向《雅虎財經》透露,英特爾的衰落實際上是20多年來緩慢惡化的結果。

“他們曾經自命不凡,驕傲自大,”一位曾在英特爾工作超過20年的前高管告訴《雅虎財經》,“他們認為自己擁有巨大的競爭優(yōu)勢,不可能犯錯。”

英特爾衰落的原因?

分析人士指出,英特爾文化中的自滿情緒、短期思維和執(zhí)行力不足是核心問題,同時競爭對手卻不斷變強。如今,英特爾在自己曾經主導的市場中節(jié)節(jié)敗退,客戶流失到AMD,高盛分析師Toshiya Hari表示。

與此同時,Bernstein分析師Stacy Rasgon指出,英特爾和AMD基于x86架構的產品正在失去市場份額,而英國芯片設計公司Arm則在迅速崛起。此外,人工智能(AI)所依賴的GPU(圖形處理單元)市場由英偉達主導,這也對英特爾的核心業(yè)務構成了生存威脅。

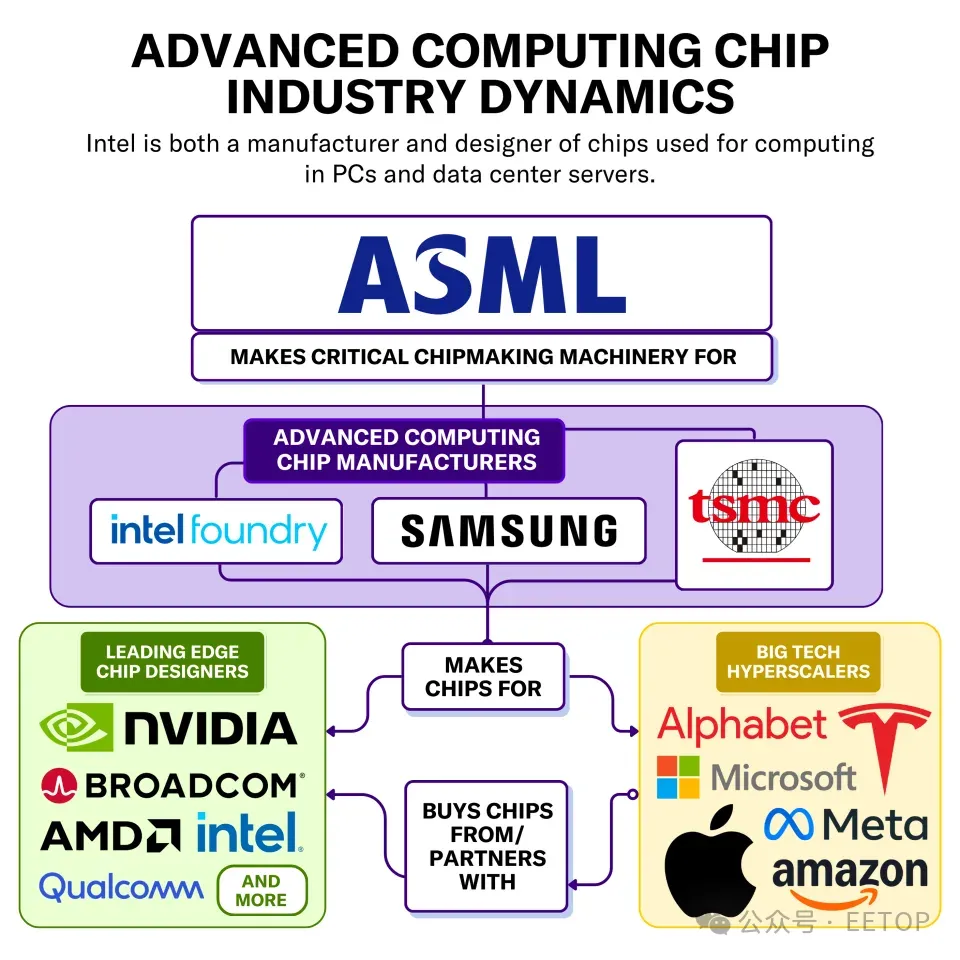

英特爾新興的代工業(yè)務也在不斷虧損,而競爭對手則利用英特爾資助過的先進機器技術贏得了大筆訂單。

2024年,英偉達股價飆升173%,而Arm、博通(Broadcom)和臺積電(TSMC)分別上漲93%、101%和92%。

絕望中的改革嘗試

面對Arm架構芯片和AI GPU崛起帶來的沖擊,基辛格曾試圖通過推出代工業(yè)務扭轉局勢——利用英特爾的制造能力為外部客戶生產芯片。這一舉措旨在恢復英特爾過去敢于創(chuàng)新的精神,即所謂的“格魯夫精神”,以紀念傳奇CEO安迪·格魯夫(Andy Grove)。

然而,盡管基辛格設定了宏偉目標,但執(zhí)行力的不足和內部管理問題卻引發(fā)了質疑。

基辛格計劃到2030年讓代工業(yè)務收入達到150億美元——幾乎是三星去年營收85億美元的兩倍。然而,根據(jù)英特爾最新財報,其芯片制造部門的巨額虧損使凈虧損達到了166億美元。

兩代人的失誤

英特爾曾是數(shù)字革命的核心力量,其聯(lián)合創(chuàng)始人鮑勃·諾伊斯(Bob Noyce)被譽為硅谷的奠基人之一,而戈登·摩爾(Gordon Moore)提出的“摩爾定律”更是引領半導體行業(yè)創(chuàng)新節(jié)奏超過半個世紀。

但自互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅后,英特爾投資的多個項目未能實現(xiàn)預期或被放棄。例如,在2000年代初,公司未能支持開發(fā)低功耗的Atom手機芯片,并在2006年將基于Arm架構的Xscale技術授權出售給Marvell。

此外,前CEO保羅·歐德寧(Paul Otellini)在2005至2013年間也錯失良機,他拒絕為初代iPhone制造芯片,而是選擇押注諾基亞,最終證明是一次失敗的戰(zhàn)略決策。

AI領域的失敗

英特爾還錯過了AI芯片市場的崛起。在2009年,公司終止了開發(fā)類似英偉達GPU的Larrabee項目。2017年,英特爾聘請了AMD圖形芯片工程師Raja Koduri領導GPU研發(fā),但內部優(yōu)先級混亂導致項目失敗。

與此同時,英特爾收購了Habana Labs開發(fā)ASIC AI芯片,但由于內部政治斗爭,該項目也未獲得足夠重視。

未來難題重重

如今,美國政府正在依靠英特爾來保障國家芯片供應鏈安全,通過《芯片法案》(CHIPS Act)向其投資近80億美元。然而,這筆資金也讓英特爾陷入兩難境地——分析師指出,英特爾應該將芯片制造外包給臺積電以提高產品競爭力,但這將使其代工業(yè)務失去收入來源。

分析人士普遍認為,英特爾應剝離或出售代工業(yè)務,但為了保留《芯片法案》資金,公司必須保持至少50.1%的股份。

CEO繼任挑戰(zhàn)

隨著基辛格離任,英特爾任命CFO大衛(wèi)·津斯納(David Zinsner)和前客戶端計算主管米歇爾·霍爾特豪斯(Michelle Johnston Holthaus)為臨時聯(lián)合CEO。然而,分析師質疑二人的技術能力和公司缺乏明確的繼任計劃。

雅虎財經報道稱,業(yè)界普遍希望英特爾任命一位具有芯片行業(yè)深厚背景的“硬核”技術專家擔任CEO,而非公司內部人士。

英特爾未來將面臨艱難抉擇——全球領先的芯片制造商是否只剩兩家:臺積電和三星?英特爾是否能通過技術突破重新崛起,仍充滿不確定性。

EETOP 官方微信

創(chuàng)芯大講堂 在線教育

半導體創(chuàng)芯網(wǎng) 快訊

相關文章