諾貝爾物理學獎得主“光纖之父”高錕辭世! 一文讀懂高錕生平及光纖通信發展史

2018-09-24 14:55:33 n本文綜合整理自:網易科技、騰訊科技、網優雇傭軍等

9月23日消息,諾貝爾物理學獎得主、香港中文大學前校長高錕逝世,享年84歲。香港中文大學發文敬悼:敬悼中大前校長及光纖之父高錕教授。

高錕先生于1966年就光纖傳輸發表了具有劃時代意義的論文,證明用玻璃纖維可長距離傳遞信息,打破玻璃纖維在早期只能短距離傳輸的理論難題,從此開啟了光纖通信新紀元,并于2009年獲得諾貝爾物理學獎,被尊稱為“光纖通信之父”(Father of Fiber Optic Communications)。

光纖通信,作為20世紀人類社會所取得的最偉大的技術成就之一,是人類邁向信息化時代的重要基石。如果沒有光纖通信的發明,就沒有今天的信息社會,我們就無法享受今天的光寬帶和移動互聯生活。

敬悼光纖之父!致敬科學偉人!

精彩的人生

高錕生平

出生于上海書香門第

1933年11月4日,高錕出生在上海金山的書香門第,住在法租界,父親用一把寶劍的名字為其取名。

祖父高吹萬,乃清末民初著名愛國詩人。其父高君湘是律師,家境優渥,但家教甚嚴。

高錕幼時便受到國學啟蒙。扎實的國學基礎,對其一生產生了深遠影響。

遠赴英國求學

15歲時,高錕舉家遷往香港。次年,高錕進入圣若瑟書院就讀,中學畢業后考入香港大學,后遠赴英國格林威治大學就讀。

1957年,高錕從伍爾維奇理工學院電子工程專業畢業。

1965年,高錕在倫敦大學下屬的倫敦大學學院獲得電機工程博士學位。

工作期間提出的理論初時未獲認同

1957年,高錕讀博士時進入國際電話電報公司,在其英國子公司-標準電話與電纜有限公司(Standard Telephones and Cables Ltd.)任工程師。

1970年,高錕加入香港中文大學,籌辦電子學系,并擔任系主任;1987-1996年任香港中文大學第三任校長;1996年當選為中國科學院外籍院士;2000年被《亞洲新聞周刊》選為“二十世紀亞洲風云人物”。

但他未有放棄,繼續研究及改良技術,至1981年第一代光纖系統面世,他亦因此獲得“光纖之父”美譽。

在1987年,高錕回港出任中文大學第三任校長,期間創立訊息工程學系,直至1996年退休。

2003年初,高錕被證實患上阿茲海默病,此后,為幫助阿茲海默癥患者,高錕與其夫人成立了高錕慈善基金。

2009年,在提出光纖通訊后四十多年,高錕獲得諾貝爾物理學獎。

2018年9月23日,高錕病逝于香港,終年84歲。

高錕的主要貢獻

遲來的諾貝爾物理學獎

高錕在國際電話電報公司任職期間,即從事光導纖維在通訊領域運用的研究。

1964年,他提出在電話網絡中以光代替電流,以玻璃纖維代替導線。

1965年,在以無數實驗為基礎的一篇論文中提出以石英基玻璃纖維作長程信息傳遞,將帶來一場通訊業的革命,并提出當玻璃纖維損耗率下降到20分貝/公里時,光纖維通訊就會成功。

1966年,在標準電話實驗室與何克漢共同提出光纖可以用作通信媒介。

高錕在電磁波導、陶瓷科學(包括光纖制造)方面獲28項專利。由于他取得的成果,有超過10億公里的光纜以閃電般的速度通過寬帶互聯網,為全球各地的辦事處和家居提供數據。

基于研究利用玻璃纖維傳送訊號的知識,高錕于1966年發表了一篇題為《光頻率介質纖維表面波導》的論文,提出利用石英基玻璃纖維,可進行長距離及高訊息量的訊息傳送。

簡單地說,只要解決好玻璃純度和成分等問題,就能夠利用玻璃制作光學纖維,從而高效傳輸信息。

高錕的理論初時未獲認同,更有媒體嘲笑他“癡人說夢”。

但在爭論中,高錕的設想逐步變成現實:利用石英玻璃制成的光纖應用越來越廣泛,全世界掀起了一場光纖通信的革命。

1971年,世界上第一條1公里長的光纖問世,第一個光纖通訊系統也在1981年啟用。高錕“光纖之父”美譽傳遍世界。

高錕還開發了實現光纖通訊所需的輔助性子系統。他在單模纖維的構造、纖維的強度和耐久性、纖維連接器和耦合器以及擴散均衡特性等多個領域都作了大量的研究,而這些研究成果都是使信號在無放大的條件下,以每秒億兆位元傳送至距離以萬米為單位的成功關鍵。

2009年,高錕首次提出光纖通訊后四十多年,終獲得諾貝爾物理學獎,諾貝爾委員會贊揚他“在纖維中傳送光以達成光學通訊的開拓成就(for groundbreaking achievements concerning the transmission of light in fibers for optical communication)”。

這是一份遲來的榮譽,高錕在科學上的貢獻已經遠遠超越了時代的局限,讓世界能夠更快進入到信息爆發的時代。而現在談起“光纖之父”的稱號,高錕博士也并不在意。

2010年,高錕先后獲得“影響世界華人大獎”,以及英女王壽辰“爵士勛銜”及香港“大紫荊勛章”。

高錕其人

高錕在香港中文大學任職期間,有時會受到同學們的惡作劇捉弄,這點從其學生梁文道的《我的老校長高錕》一文中,也可略知一二。

梁文道曾回憶稱他當年在念書的時候,學生們都認為高錕只是個糟老頭,并沒有多么厲害。梁文道的一個同學是那時學生報的編輯,趕在高錕退休之前,在報上發了一篇文章,總結他的政績,標題里有一句“八年校長一事無成”,大家看了都拍手叫好。

同學們對高錕做的惡作劇,高錕也只是笑笑,并不懲罰。

畢業之后,梁文道才從當年干過學生會和學生報的老同學那里得知,原來高錕每年都會親筆寫信給他們,感謝他們的工作。

而且每年都會自掏腰包,私下捐給這兩個組織各兩萬港幣的補助金,請他們自行分配給家境比較困難的同學。

美國總統奧巴馬曾評價其:你的研究完全改變了世界,促進了美國及世界經濟的發展,我本人為你而感到驕傲,世界欠你一個極大人情。

喧囂之中他是唯一的平靜

在獲諾獎之前,高錕陸續得到過15項國際大獎,其中包括瑞典愛立信國際獎以及日本諾貝爾獎。直到他的研究問世43年后,人們終于記起他的成就,諾貝爾物理學獎到來時,他自己,卻記不得了。

通知高錕獲得諾貝爾物理學獎的當天,他正從老人健康中心回到家,高錕順從地聽著太太黃美蕓的“指揮”,換鞋、喝牛奶、吃蛋糕、穿馬甲。他的眼睛總不愿意離開黃美蕓,他喜歡沖著她笑,她是他自傳中第一章“邂逅”的主人公,也是他眼下唯一叫得出名字的人。

“電視里在播諾貝爾獎,那是給你的。”在美國的家里,黃美蕓告訴高錕。

“給我的?哦……挺好的。”這位華裔科學家面無表情地說。

事實上,76歲的高錕早在5年前就已患上了阿爾茨海默氏癥(老年癡呆)。這幾年,除了幾條簡短的消息偶爾透露一下他的病情外,這位被譽為“光纖之父”的老人幾乎淡出了人們的視野。每天,他只是和妻子打網球,去健康中心和其他老人一起運動手腳。

隨著病情的發展,高錕的記憶力、表達能力逐漸下降,平時的言談舉止像小孩一樣。幫黃美蕓洗完菜后,他會扭頭向妻子邀功:“你看,我做好了。”而黃美蕓也笑著鼓勵他:“做得不錯”。

一片喧囂之中,只有高錕本人是平靜的。面對不同媒體的鏡頭,高錕總是穿著一件紅色的線衫,淺淺地微笑著。“我實在不是一個太有趣的人,沒有什么大喜大悲,一直以來都太過平穩。”他曾這樣總結自己。

我只是一個平凡的人,并沒有做了不起的事

高錕發明了光纖通信,為人類文明做出了劃時代的貢獻,但他卻一點也沒有大科學家的架子。

有人回憶,高錕就像住在你家隔壁的鄰居叔伯,非常平實,不認識他的人,根本看不出來他是有名的大科學家。而且高錕對人非常親切,整天笑咪咪的,雖然總是表現出絕佳的紳士風度,卻又不會因為這種風度而給人距離感。

高錕于1970年應香港中文大學邀請擔任電子系教授及講座教授,1987年至1996年出任香港中文大學第三任校長,據學生回憶,高錕平易近人,笑容可親,而且非常熱心。他不但是一位出類拔萃的科學家,還是一位謙虛和善的老師。

獲得諾貝爾物理學獎時,高錕因患上老年癡呆癥,對于自己造福世人的科學研究和“光纖之父”的稱譽,已經沒有多少感覺了。當問他是不是光纖之父時,他早已忘得一干二凈。只有當被問到愛不愛太太時,他回答到:“是啊,她很好呢!”

記得有一次他在接受媒體采訪時曾這樣說:

我是一個平凡的人,我在做光纖實驗時,覺得是一個科學家應該做的事,并不是什么了不起的事。

正是這樣一個偉大而樸實的人改變了世界,改變了人類的生活。敬悼高錕教授!

波瀾壯闊光纖通信簡史

以下是一部光纖通信簡史,記錄了科學先驅們不斷奮斗,歷經無數挫折與失敗,將人類一步步推進高速信息時代。

歷經115年,人類發明了光纖

1841年,Daniel Colladon和Jacques Babinet,這兩位科學家演示了一個實驗:在裝滿水的木桶上鉆個孔,然后將光照入水流中,光居然被彎彎曲曲的水俘獲了:光沿著水桶流出的細流傳輸,順著彎曲的水流前進。

這一現象叫光的全內反射作用,即光從水中射向空氣,當入射角大于某一角度時,折射光線消失,全部光線都反射回水中。表面上看,光好像在水流中彎曲前進。實際上,在彎曲的水流里,光仍沿直線傳播,只不過在內表面上發生了多次全反射,光線經過多次全反射向前傳播。

這就是光纖通信的基本原理——光的全內反射原理。

隨后,人類將光的全內反射原理應用于玻璃棒來傳導光,并得到了實際應用,比如牙科醫生用彎曲的玻璃棒來把燈光導入病人的口腔為手術照明。

但此時光的全內反射原理僅用于短距離傳播領域,要解決光導長距離傳輸必須將玻璃棒拉成十分堅固和柔韌的玻璃纖維。

直到1887年,一位叫Charles Vernon Boys的英國科學家,將一根加熱的玻璃棒放在弩上,當玻璃棒熔化,扣動扳機,在實驗室里拉出了一道長長的玻璃纖維。

玻璃光導越來越細,成為了光纖,人類又前進了一大步。

可實驗終歸是實驗,要邁出下一步,人類又足足等了50年。1938年,美國Owens Illinois Glass公司與日本日東紡績公司終于可以生產玻璃長纖維了。

可這個時候生產的光纖是裸纖,光纖的傳播是利用全內反射原理,全內反射角由介質的折射系數決定,裸纖會引起光泄漏,光甚至會從粘附在光纖上的油污泄漏出去。

怎么辦?這個問題人類又探索了13年。

1951年,光物理學家Brian O’Brian提出了包層的概念。有了概念,就開始試驗。有人試圖用人造黃油作為包層,但不實用。也有人也想到了蜂蠟和塑料,比人造黃油好多了,但仍然不實用。

1956年,密歇根大學的一位學生制作了第一個玻璃包層光纖,他用一個折射率低的玻璃管熔化到高折射率的玻璃棒上。

自此,玻璃包層很快成為標準,塑料包層也相繼出現。光纖正式誕生了,接下來就該光纖通信登上歷史舞臺了。

開創光纖通信時代

1960年代,電話公司普遍預測即將到來的可視電話會大幅增加網絡帶寬需求,電信工程師們開始探索更大容量的網絡傳輸方式。隨著第一臺激光器問世,加之光纖的發明,工程師們將目光聚集在利用激光器加光纖的光纖通信方式。

工程師們經過無數次試驗,但發現大量的光被玻璃吸收,光在玻璃中會嚴重衰減,傳播損耗太大,光纖根本無法實現遠距離通信。

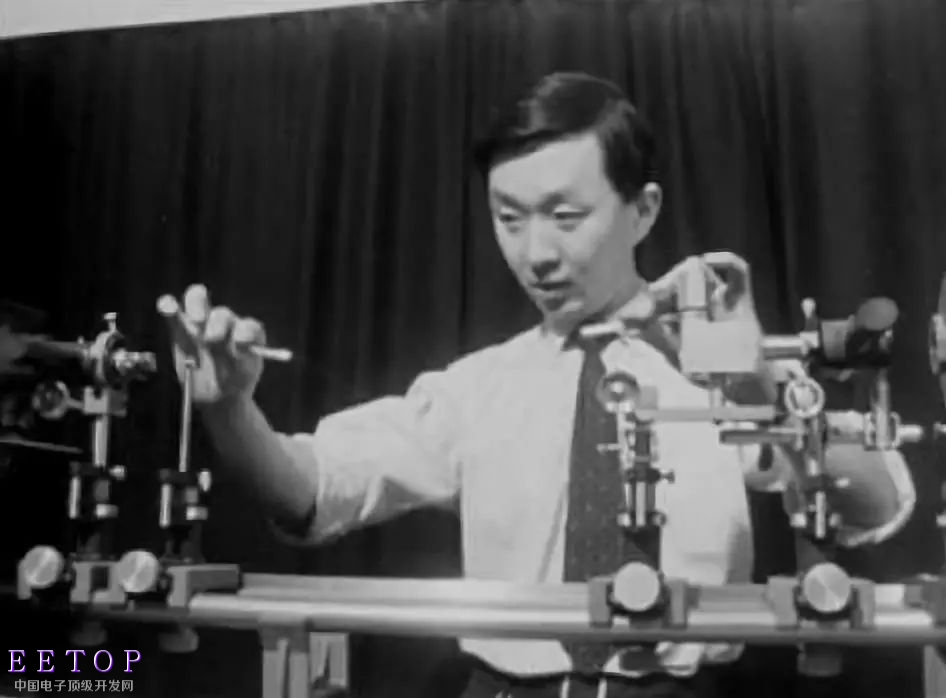

有人已經放棄了,但總有些人不肯輕言放棄,年輕的英籍華人工程師高錕就是這樣的人。

高錕對“光在玻璃中會嚴重衰減”不以為然,他并不認為這是無法突破的困境,并開始積極研究光與玻璃的關系,發現光在玻璃中的衰減主要歸于三大原因:玻璃分子的吸收與散射、玻璃分子結構不規則的影響、玻璃中雜質的吸收與散射。他認為若能在制造玻璃的過程中去除雜質,就有機會大幅改善光衰減。

如何去除玻璃中的雜質?高錕探訪了全世界許多知名的玻璃制造公司,但大部份公司都只對生產藝術玻璃感興趣,并不愿研究如何提高玻璃的透明度,甚至有人質疑減少雜質與降低光衰減之間的關聯性,或根本認為很難制造出雜質含量極低的玻璃。雖然大家都不看好,但在高錕鍥而不舍的努力下,終于找到一種在制造過程中利用高溫讓雜質離子氣化的極低雜質石英玻璃,并對光衰減進行了反覆測量。

高錕終于得出了一個光纖通信史上突破性的結論:損耗主要是由于材料所含的雜質引起,并非玻璃本身。高錕大膽的提出:光束在高純度的光纖中傳播至少500米時,還有10%的能量剩余。

1966年7月,高錕就光纖傳輸的前景發表了具有歷史意義的論文。該文分析了造成光纖傳輸損耗的主要原因,從理論上闡述了有可能把損耗降低到20dB/公里的見解,并提出這樣的光纖將可用于通信。

你是在開玩笑吧? 很多人,括相關領域的專家們,都認為這簡直是天方夜譚。

高錕沒有被嘲笑擊倒,他像傳道士一樣到處推銷他的信念,遠赴日本、德國,甚至美國大名鼎鼎的貝爾實驗室。

對于自己相信的東西,高錕很固執。

也許正是出于這樣的“固執”,高錕的論文消除了學術界、工業界的疑慮,證明了光導纖維傳輸信息的可行性,大家馬上就跟上來了。

隨后,工業界投入人力和財力,科學家、工程師全力以赴,開始根據高錕的理論對光纖通信進行研發。

很快,四年以后,美國康寧公司真的拉出了20dB/公里的光纖。康寧公司第一個實現了與理論一致的結果,并突破了高錕所提出的每公里衰減20分貝(20dB/km)關卡,證明光纖作為通信介質的可能性。

與此同時,使用砷化鎵(GaAs)作為材料的半導體激光(semiconductor laser)也由貝爾實驗室發明出來,并且憑借著體積小的優勢而大量運用于光纖通信系統中。

至此,光纖才真正開始應用于光纖通信,正式揭開光纖通信大發展的序幕…

1972年,傳輸損耗降低至4dB/km。

1973年,我國郵電部武漢郵電學院開始研究光纖通信。

1974年,美國貝爾研究所發明了低損耗光纖制作法 — CVD法(汽相沉積法),使光纖傳輸損耗降低到1.1dB/km。

1976年,貝爾實驗室在亞特蘭大建成第一條光纖通信實驗系統,采用了西方電氣公司制造的含有144根光纖的光纜。第一條速率為44.7Mbit/s的光纖通信系統在地下渠道中誕生。與此同時,日本電報電話公司開始了 64km、32Mbit/s突變折射率光纖系統的室內試驗,并研制成功 1.3微米波長的半導體激光器。

1978年,我國自行研制出通信光纜,采用的是多模光纖,纜心結構為層絞式。

1979年,日本電報電話公司研制出 0.2db/km的極低損耗石英光纖(1.5微米)。

1980年,第一個商用的光纖通信系統問世,采用波長800奈米(nanometer)的砷化鎵激光作為光源,傳輸的速率(data rate)達到45Mb/s(bits per second),每10公里需要一個中繼器增強信號。

緊接著,第二代的商用光纖通信系統也問世了,采用波長1300奈米的磷砷化鎵銦(InGaAsP)激光。

第三代,第四代,第五代….

如今,高清視頻、AR/VR、車聯網等應用對網絡容量和時延需求越來越高,光纖通信猶如通信網絡的血脈,正承載著人類邁進萬物智聯的5G時代。

世界已進入全光纖時代,而高錕則在2009年獲得了諾貝爾物理學獎,被尊稱為”光纖之父“。