為什么日本能成為僅次于美國的諾貝爾獎(jiǎng)大國?

2016-10-07 21:21:24 n10月3日下午5點(diǎn)30分,最新揭曉的2016諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)授予了日本分子細(xì)胞生物學(xué)家大隅良典(Yoshinori Ohsumi)教授,以表彰他在細(xì)胞自噬機(jī)制研究中取得的成就。大隅良典也成為繼去年獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的大村智之后第4位獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的日本人。

迄今為止,日本已經(jīng)有4人獲得諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng),分別是利根川進(jìn)(1987年),山中伸彌(2012年),大村智(2015年)和今年的大隅良典。大隅也成為第22個(gè)獲得自然科學(xué)領(lǐng)域諾貝爾獎(jiǎng)的日本人(包括兩位獲得美國國籍的日本人)。這一數(shù)字超過了英國、德國和俄羅斯,日本成為僅次于美國的諾貝爾獎(jiǎng)大國。

日本醫(yī)學(xué)研究的發(fā)達(dá),與研發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入較高、積極向國外借鑒、研究內(nèi)容的長期性和傳承性以及相對自由的研究環(huán)境等有關(guān)。

日本的研發(fā)經(jīng)費(fèi)占GDP的比例為3.67%,排在世界的前幾位,政府和企業(yè)資助科研才使得一些研究能持續(xù)下去并獲獎(jiǎng)。

二戰(zhàn)后,日本以科技作為立國之本,舉全國之力投巨資進(jìn)行科技創(chuàng)新。作為文部科學(xué)省外圍機(jī)構(gòu)的“日本學(xué)術(shù)振興會”是負(fù)責(zé)制定具體科學(xué)研究項(xiàng)目的,其掌管的“科學(xué)研究費(fèi)”是日本最大規(guī)模的競爭性申請類科研費(fèi),占日本政府全部競爭性科研費(fèi)的六成以上,是當(dāng)前日本科研經(jīng)費(fèi)最重要的來源之一。

日本學(xué)術(shù)振興會的科研費(fèi)預(yù)算安排納入日本政府五年一度的“科學(xué)技術(shù)基本計(jì)劃”。研究人員能夠從大學(xué)、企業(yè)或國家獲得充足的研究經(jīng)費(fèi),這是能夠安心進(jìn)行研究的物質(zhì)保障。

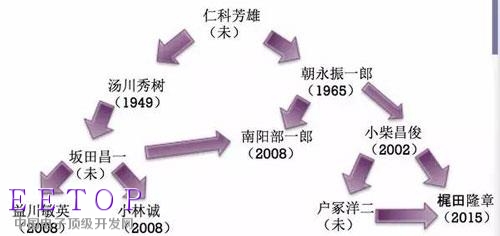

此外,日本科學(xué)研究十分注重傳承性。自然科學(xué),尤其是基礎(chǔ)物理學(xué),僅僅依靠嚴(yán)謹(jǐn)扎實(shí)的作風(fēng)是很難做出諾貝爾獎(jiǎng)級別的成就的,優(yōu)秀的指導(dǎo)老師,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作,一流的設(shè)備,都是很重要的。頂級科研項(xiàng)目是有傳承的,經(jīng)常是諾獎(jiǎng)老師帶出諾獎(jiǎng)學(xué)生,一流實(shí)驗(yàn)室出多個(gè)諾獎(jiǎng)。而日本物理學(xué)科的11位獲獎(jiǎng)?wù)撸?也在很大程度上恰恰說明了這個(gè)道理。

同時(shí)日本生物醫(yī)學(xué)研究也有一種傳承精神和長期堅(jiān)持不懈的努力,即在一個(gè)方向會研究很多年,雖然在一定時(shí)間也會做一些調(diào)整,但大方向是一致的。

例如,大隅良典曾于1974-1977年在洛克菲勒大學(xué)做博士后,繼承了那里的細(xì)胞生物學(xué)的研究傳統(tǒng),那個(gè)地方一共出了4個(gè)細(xì)胞生物學(xué)的諾貝爾獎(jiǎng)獲得者。這些人的學(xué)生包括大隅良典又在各自的國家和實(shí)驗(yàn)室繼承細(xì)胞生物學(xué)的研究傳統(tǒng),并獲得重大成果。

日本人努力學(xué)習(xí)西方,目前的醫(yī)學(xué)研究主要追蹤的是美國。1987年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)得主利根川進(jìn)是美國麻省理工學(xué)院的教授,其研究成果基本上是在美國的實(shí)驗(yàn)室中取得的。

利根川進(jìn)

其他很多研究人員都有在美國學(xué)習(xí)進(jìn)修的經(jīng)歷,例如2000年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主白川英樹和2001年化學(xué)獎(jiǎng)得主野依良治都曾在美國大學(xué)進(jìn)修。這種在世界上科學(xué)最發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)和研究的經(jīng)歷使得日本研究人員能了解和發(fā)現(xiàn)學(xué)科領(lǐng)域最新的研究動向,知道向什么方向探索。

另外,日本研究人員自由獨(dú)立研究也是研究領(lǐng)域不斷出成果的關(guān)鍵。日本的大學(xué)教授和研究所人員申報(bào)課題獲得一定份額的經(jīng)費(fèi)后,就不再進(jìn)行公關(guān)和操心經(jīng)費(fèi),可以數(shù)年如一日地進(jìn)行扎扎實(shí)實(shí)的科學(xué)研究,不受外界的干擾。這些就是日本生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)研究能出成績的原因。

日本科學(xué)家的職業(yè)威望高、工資待遇豐厚也為他們?nèi)闹铝τ诮虒W(xué)、研究提供了有利條件。根據(jù)日本權(quán)威的“日本社會階層與社會移動”的1995年調(diào)查結(jié)果顯示,在日本187種職業(yè)中,大學(xué)教師的職業(yè)威望的得分為83.5,僅次于法官、律師的87.3分,位居第二位,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大企業(yè)高級管理的73.3分、高級公務(wù)員的70.5 分以及演員的58.2分等等。

在經(jīng)濟(jì)收入方面,日本厚生勞動省“工資布局根基統(tǒng)計(jì)查詢拜訪”成果顯示,2008年日本大學(xué)傳授的平均工資約為1122萬日元(約合90萬元人民幣),大大跨越了國度公事員的663萬日元。

當(dāng)然,中國如今也越來越重視科技創(chuàng)新,不管是輿論還是實(shí)際上的經(jīng)費(fèi)支持都不弱。在這樣的支持下,中國未來是有能力誕生更多的諾貝爾獎(jiǎng)。

EETOP 官方微信

創(chuàng)芯大講堂 在線教育

半導(dǎo)體創(chuàng)芯網(wǎng) 快訊

相關(guān)文章