沒人限制英特爾做出比蘋果更強的芯片,不過……

2022-07-22 12:52:08 Technews來源:科技新報(臺) 作者:癡漢水球

不了解30 年前蘋果一度希望采用Alpha 處理器卻碰壁而選擇PowerPC、英特爾在「 噴火龍(Prescott)傳奇」后的策略轉折讓蘋果2005 年放棄IBM 轉向英特爾、蘋果 2008 年并購PA Semi等往事,就無法徹底了解Apple Silicon 的驚人能耗比和橫向延展性到底怎么來的。關于AMD 的Zen 微架構的成功背后,更有一整串普遍不為人知的漫長故事。

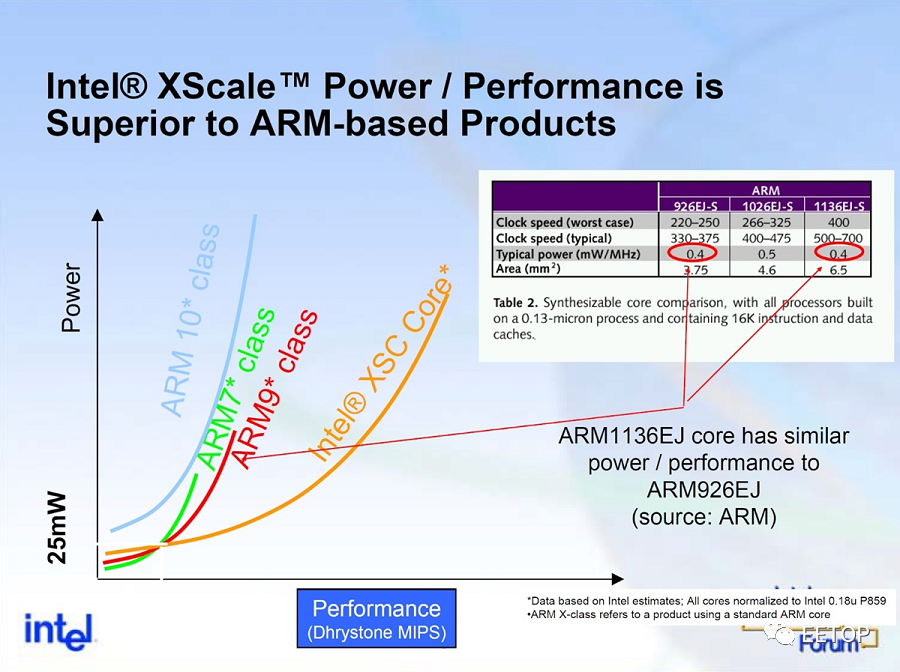

欠缺這些歷史意識,對眼前看到的認知,就有如蓋在沙上的城堡,隨時都有傾覆的危險,如處理器業界追求「能耗比」(Performance Per Watt),早在25 年前DEC 開辟低功耗產品線時,評估延續Alpha 不可行、開始與ARM 合作發展Strong ARM 就開始了(其實應有更早案例,只是難以考證),后來成為英特爾的XScale,聲量更在英特爾啟動Tick-Tock巨輪時達到顛峰,并非「雙A」這幾年看來很紅,才有這驚世駭俗的「大事」。

筆者將近年關于Apple Silicon 相關議題的觀念誤區,總結成以下五個問答。

第一題:可預見的將來,x86 雙雄對決蘋果的「現況」會是何等光景?

無論英特爾還是AMD,基于「制程技術落后蘋果起碼一個世代」、「缺乏以移動計算為出發點的超高能效微架構」(x86 雙雄的產品設計以服務器為中心20 幾年了,實在很難改)、「沒有自家操作系統的庇護」,都無法打造出在「能耗比」媲美Apple Silicon 的「移動式計算處理器」(很可能延伸到桌機)。以上都是極度客觀的事實,沒有任何可懷疑的空間。

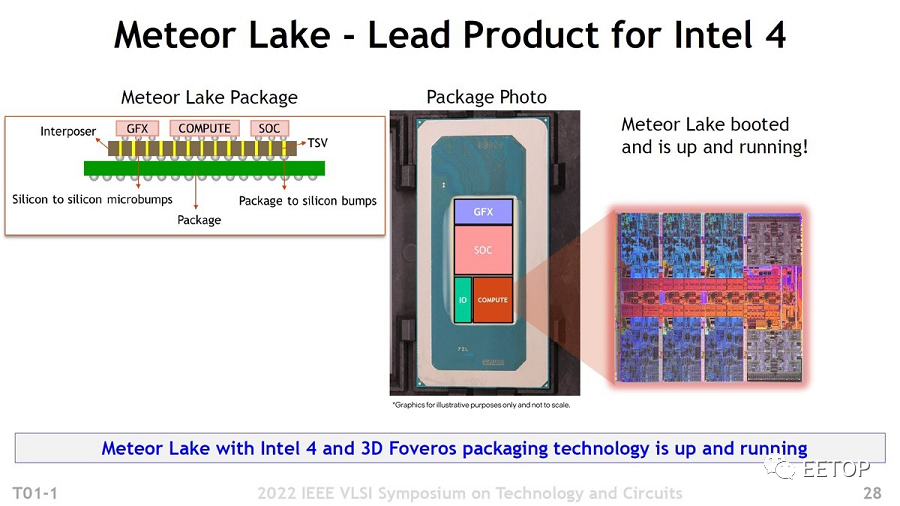

如果不服,請先說服筆者(或讀者自己),預定2023 年登場的英特爾第14 代Core處理器「Meteor Lake」(英特爾「類」4 納米,多芯片封裝)和AMD Ryzen 7000 APU「Phoenix Point」(臺積電4 納米)有一絲一毫可能性,「提升四倍」能耗比,追上現在的蘋果M2。

應該不會有人覺得英特爾Meteor Lake 可「提升四倍能效」,連英特爾自己也不敢相信。

這讓筆者不得不想起「為何還要無線上綱,難道不能無線上網」的冷笑話。

說穿了,還不是英特爾和AMD 自己把臉湊上去給人打,英特爾CEO Pat Gelsinger 故意嗆蘋果只是「生活風格公司」(Lifestyle Company),將提供比蘋果自制芯片更優質的產品,又妄想蘋果回心轉意采用英特爾芯片;AMD 產品管理和行銷副總裁David McAfee 公開稱贊:「所有x86 處理器能效都不能和M1 相提并論,M1 對處理器業界是很好的激勵。」這種行為就叫自作孽不可活,神仙也救不了。講出這種話,不讓你們硬碰硬還能干么?

不過看在M1 發布后,MacBook 銷售量明顯成長、逐步侵蝕Wintel筆電市場的份上,即使就x86 雙雄的角度看,傷害幅度有限,但市占率受損的筆電廠商絕不會無動于衷,x86 雙雄沒有裝死本錢,只能盡其所能改進產品。往好處想,掏錢的消費者終究都不吃虧。

第三題:如果要x86 雙雄「馬上」做出能耗比能追上Apple Silicon 的產品,該怎么做?

很簡單,看誰能說服蘋果發神經去做「服務器」處理器,畢竟「閑閑有事做」的服務器和「常常會睡死」的移動計算平臺,「省電」這件事邏輯大不相同,更不用講為了提升輸出率而導入同時多線程架構(SMT)、更復雜的高擴充性系統架構及維系高可靠度的諸多RAS(Reliability, Availability, Serviceability)機能,對電源管理帶來的巨大麻煩。雖然說構成Apple Silicon 研發團隊骨干的PA Semi并不是毫無這方面技術基礎,但現在服務器平臺的復雜性,也遠非十幾年前能比擬,要重建這方面實在太困難了(但不是不可能)。

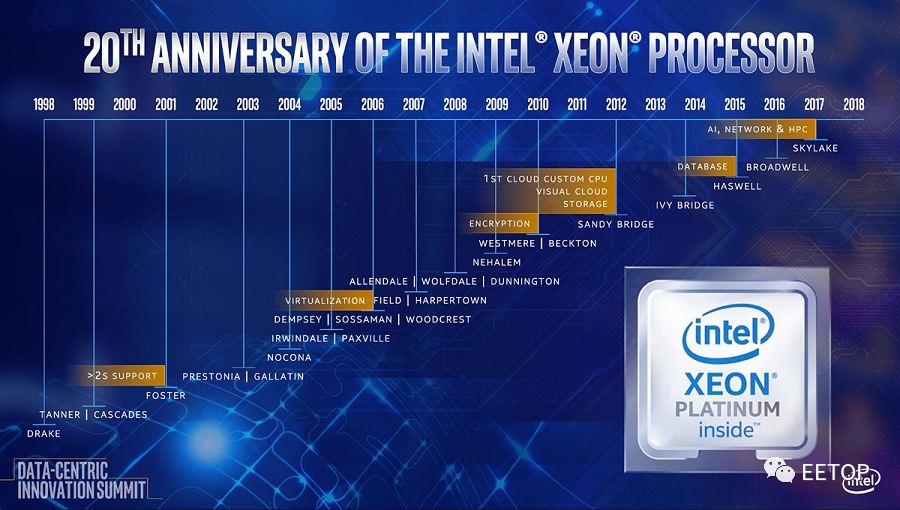

這20 幾年來,以英特爾Pentium Pro(1995 年)和AMD K7(1999 年)為起點,直到英特爾Xeon(1998 年)與AMD Opteron (2002 年)品牌誕生,x86 雙雄主力處理器核心微架構,皆以高獲利服務器應用為最優先考慮,至今尚未改變,也幾乎將在1990 年代雄踞服務器和工作站市場的「RISC 諸神」消滅殆盡,僅IBM Power 勉強碩果僅存,維持穩定發展。

就處理器微架構的層面來說,像x86 處理器(還得加上IBM 的Power 和Z)長期維持「暴力」等級的動態分支預測機能(Branch Prediction),就不像秉持「極簡主義」的蘋果會愿意用力投資的地方,因Apple Silicon 并不需像x86 雙雄的產品,面對各種千奇百怪的應用程序行為和兼容昔日老舊軟件的沉重包袱,且要竭盡所能跑更快,這種邊邊角角的微妙差異,要列舉多少就有多少。這是從1990 年代至今,x86 處理器的技術發展方向一直不為所動的地方──沒辦法,商業因素使然,研發x86 處理器最棘手的地方莫過于「兼容所有軟件」。

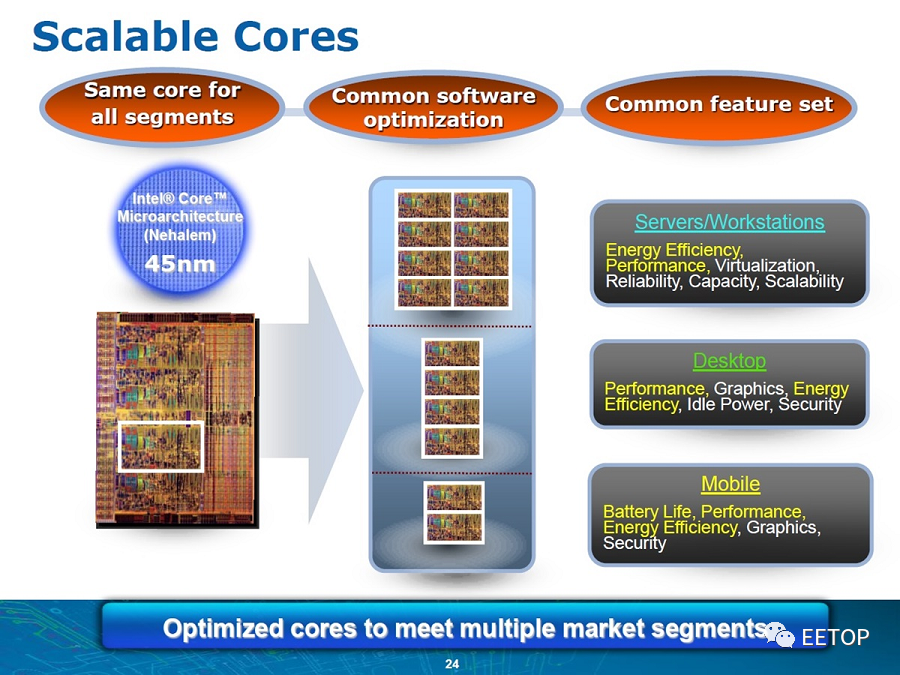

此外,x86 指令集的先天復雜度和缺乏業界標準,也大幅延長產品開發時程,并需集中資源研發單一通用的核心,逼著x86 雙雄要在服務器、桌機和筆電之間大量妥協,英特爾 Nehalem 世代的戰略選擇就是最好例證,然后被犧牲的是拖到32 納米Westmere 的筆電。

自從21 世紀初期,無論英特爾還是AMD,主力x86 核心微架構都要兼顧服務器、桌機和筆電(因利潤考慮,優先權往往是「服務器> 筆電> 桌機」,但英特爾在Nehalem 世代為了盡快打垮AMD,筆電竟先犧牲掉),所以也勢必做出取舍,這就是蘋果沒有的包袱。

但基于同樣理由,曾短暫推出Xserve 的蘋果更不可能重回服務器市場,也沒必要為了自家數據中心打造服務器處理器,多半會集中全力研發手機處理器和「可用在筆電和桌機的放大版」,所以x86 雙雄的筆電處理器,能耗比還會繼續被蘋果按在地上摩擦好一段時間,筆者預測起碼還有3 年,剛好就是英特爾預期「制程技術反超臺積電」之時。絕對成真,應該成真,也許成真,希望成真。就算沒達成,屆時65 歲的Pat Gelsinger 大概也準備退休了。

只有一句話:這一切要看微軟愿不愿意認真經營ARM 版Windows 操作系統、常用應用程序和「再建立全新生態體系」,單純咬文嚼字處理器耗不耗電,只是瞎子摸象,并沒有任何意義。應用為王,與macOS 和MacBook 爛鍵盤不對盤的Windows 使用者,不會因為Apple Silicon 很省電就跳槽到封閉的蘋果園。講難聽點,如果區區「低功耗」和「高能效」就足以「撼動」x86 個人電腦處理器的江山,那早該天搖地動20 年了,不會到現在看到x86 雙雄在個人電腦市場還活得好好,真的沒必要少見多怪,大驚小怪。

筆者講更白,除非商業層面有明顯利益,如同英特爾力推WiMAX的主因「讓更多落后地區用戶上網,以刺激個人電腦的銷售量」,建立Windows On ARM 生態系統能否讓微軟云端業務有更大發展空間,諸如此類,怎么看現階段都看不出任何足以吸引微軟傾盡全力投入Windows On ARM 的誘因,不限桌機,他們還得一并考慮服務器市場可能性。

況且這還涉及商業競爭現實問題,當某家處理器廠商拼死拼活,終于做出效能可和x86 雙雄競爭的ARM 桌機處理器,推上市場,馬上就會發現到處都堆滿滿低價x86 處理器存貨,導致只能削價競爭,根本無利可圖。還是那句話:在商言商,微軟不認真「把頭洗下去」,這票以手機市場為主的處理器廠商,根本沒人膽敢貿然承受天大風險。

話說回來,各位覺得要讓ARM 處理器像現行x86 處理器,自由自在讓使用者安裝各種操作系統,而不像過去預載BSP (Board Support Package),背后要投入多少資源和時間?微軟難道不會撥撥算盤評估是否劃算?退一萬步講,現有多數以SoC 型態為主的ARM 處理器「安裝Windows并正常使用」,會覺得這是輕而易舉的工作嗎?

筆者要提醒各位,天下沒人規定ARM 處理器只能做成難以擴充周邊裝置的「系統單芯片」(System On Chip,SoC),像目前唯一實際存活的獨立ARM 服務器處理器廠商Ampere,他們家產品怎么看都是貨真價實的「具高度擴充性的服務器平臺」,x86 處理器世界自從Cyrix MediaGX后,亦不乏SoC型態產品,像古老的國家半導體NS486和臺灣地區色彩濃厚的Rise mP6 衍生型SoC,x86 雙雄也持之以恒的針對不同應用研發SoC,從游戲機(Sony PlayStation、微軟Xbox)到機頂盒都有,最新型英特爾Atom x6000 處理器「Elkhart Lake」更是如假包換的「系統單芯片」,族繁不及備載。

雖然是透過多芯片封裝方式才變成一顆,但就應用層面來說,英特爾新世代Atom 處理器也足以稱為System-On-Chip(ST Micro 的第四世代機頂盒旗艦SoC STiH416 也是類似做法),更不用講過去出現的眾多應用特化產品,如中華電信MOD 曾經使用Atom CE4100「Sodaville」和無數DOCSIS 3.0采用的Atom CE4200「Groveland」。

「應用」才是重點,說ARM 處理器難以取代x86 桌機是「前者是SoC」,只是倒因為果,假若Windows On ARM 真有搞頭,誰敢說不會出現相容現有x86 處理器腳位的產品?不說別的,AMD 的K12 和SkyBridge還真的差點就要實現這個看起來很不可能的「壯舉」了。

如果AMD 沒取消K12 處理器和SkyBridge 芯片組,也許現在我們就能看到同時相容x86 和ARM 的系統平臺架構了,也不會看到Jim Keller 罵「AMD 砍掉K12 很愚蠢」。誰知道呢!

最后一題:我該如何看待蘋果這家公司?看似不學無術的筆者真是「果粉」嗎?

天下應該不會有正常人把超過95%「資訊科技生活時間」拿去面對Windows 和Android 的人是「果粉」。

身為「商用筆電之王」ThinkPad「小黑」長期愛用者的筆者,最近跟朋友聊天聊到蘋果十年如一日的筆電機構設計,共同感想就是「這家公司總是關起門來搞自己的,根本沒在管其他筆電廠商做了什么好事,他們只要顧好自己的市場,也不會刻意強求沒緣分的客戶」。

所以當ThinkPad旗艦產品線X1 Carbon 越來越輕(筆者手上是第七代,最新款是第十代),MacBook(目前是M1 MacBook Air)依舊帶來渾厚重量感的「鋁塊」,且還很容易因強烈碰撞機殼變形,鍵盤依然有夠難打,唯一所向無敵的還是那片觸控板,外出工作多半還是得扛X1 Carbon,甚至還要出動更大更重的ThinkPad T14s AMD Gen1,就只為了鍵盤手感,只因這直接影響工作效率,比處理器能否省電持久還更舉足輕重。

順便一提,為了維持「居家與上班操作一致性」,筆者兩邊都統一部署Filco Majestouch Convertible 2 NINJA 鍵盤(Cherry茶軸)和Logitech MX Master 3 鼠標,并同樣配置Filco原廠鍵盤掌墊,這應足以說明筆者對人機介面的「挑剔度」。

筆者絕對不是果粉,真的,請大家一定要相信我,光MacBook 的爛鍵盤,就足以消滅筆者成為果粉的一切可能。聽說庫克出身IBM?蘋果要不要推出「商用MacBook」在筆電鍵盤領域跟同樣源自IBM 的ThinkPad 火拼一下啊?

到頭來,蘋果所謂「無懈可擊的良好使用者體驗」也都是靠封閉生態系的先天「不對稱優勢」,每個環節均完美環環相扣而來。從iPhone 4 開始,長期雙系統并行的筆者同時擁有Android 手機和iPhone (現在是Samsung S20 和iPhone SE2),安裝相近軟件前提下,光是每晚閑置掉電速度,就足以突顯兩邊「軟硬件整合度」的差距,遑論一堆「不起眼的小地方」。

但筆者會因此覺得蘋果這家公司特別了不起嗎?當然不會,因為這是「天時」結合「地利」加上「人和」的結果,或再加上一點點「運氣」,和最重要的「使命」──蘋果最值得敬佩之處,最起碼,不會有太多人質疑蘋果做產品時追求完美的偏執決心,即使鍵盤實在很爛,看起來永遠沒救了。