手控光纖慣組助力天宮神九成功交會對接

2012-06-25 20:09:27 本站原創中國航天員駕駛神舟九號踏上與“天宮”的相約之旅,我國即將迎來首次手控交會對接任務。這一操作是由在地面進行了1500多次模擬訓練的43歲航天員劉旺實施的。12時38分,他開始手動控制飛船的姿態、速度和方向,使神舟九號從140米外向天宮一號緩緩接近。12時48分,對接機構成功接觸。12時55分,一個多小時前剛剛分開的神舟九號與天宮一號實現剛性連接,再次形成組合體,中國首次手控空間交會對接試驗成功。

神舟九號航天員成功駕駛飛船與天宮一號目標飛行器對接,這標志著中國成為世界上第三個完整掌握空間交會對接技術的國家。

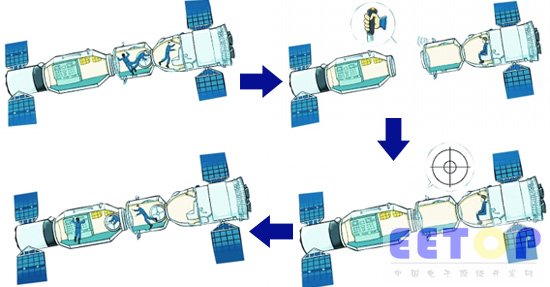

圖 神九天宮手控對接

手控交會對接如何保證精準性

手控光纖慣組使手控對接盡在“掌握”

有人把手控交會對接比喻成航天員“太空打靶”。茫茫太空中,神舟九號與天宮一號相距140米處,神九中航天員根據屏幕上的十字刻度來對準目標,通過操作控制手柄來及時調整飛船位置。可是一旦出現偏差,怎么辦?

這就要用到中國航天科技集團公司九院13所研制生產的手控光纖慣組。這個裝置是安裝在航天員座椅下的一個既小巧玲瓏又十分精致的黑盒子,它可以穩定飛船位置和姿態,幫助航天員完成手控交會對接。

“手控光纖慣組的主要作用就是穩定飛船姿態,保證航天員可以將飛船穩定在預定的位置上,從而保證飛船平穩地沿著預定軌道進行交會對接。”13所副所長、時代光電公司總經理王巍介紹,只要飛船稍微偏離航天員設定的預定目標,光纖陀螺就可以檢測出偏差值,進而通過控制系統的反饋,將飛船重新穩定在預定目標上。

手控光纖慣組的加速度計還可以測量飛船的加速度,通過積分計算出速度和位移,從而得到飛船與目標飛行器的相對距離,為航天員手動交會對接提供參考。

據了解,手控光纖慣組的研制以自主創新為立足點,通過一系列技術攻關和發明創新,取得了新型全固態光纖陀螺慣性技術在我國載人航天工程上成功應用的重大突破,實現了關鍵技術跨越5—10年、單項技術達到世界先進水平的跨越式發展。這也是世界上首次光纖慣導產品用于載人航天手控交會對接任務。

“手控光纖慣組的研制過程并不是一帆風順。”王巍說,在初樣階段研制,總體單位要求陀螺重量比模樣件減少25%。改動選型就意味著陀螺的技術指標發生變化,尤其是結構減輕重量,很有可能導致產品的力學特性劣化。經過慎重考慮,團隊采用輕質結構材料,創新設計了結構方案,解決了減重問題。經過仿真模擬,不但重量達標,力學性能同時得到明顯優化。而且經全面的測試數據表明,陀螺重量減輕26%,力學、熱學性能均有明顯優化,陀螺精度性能指標優異,成功實現了減重目標。

關于手控光纖慣組

手控光纖陀螺慣性測量系統,簡稱手控光纖慣組。2008年,神舟七號飛船上的手控光纖陀螺慣性測量系統,在中外載人航天飛行史上都還是首次應用,無論對慣性技術還是載人航天技術都具有重要意義。

光纖陀螺應用在空間飛行器上具有許多先天的優勢,但空間用光纖陀螺長壽命、高可靠的要求及輻照、熱真空等太空環境特點,仍要求從光路、電路、結構設計到元器件方面開展多項重點技術攻關和大量研制工作。

光纖陀螺是一種用于慣性導航的光纖傳感器。陀螺儀(gyroscope)意即“旋轉指示器”,是指敏感角速率和角偏差的一種傳感器。光纖陀螺儀是廣義上的陀螺儀,是根據近代物理學原理制成的具有陀螺效應的傳感器。因其無活動部件——高速轉子,稱為固態陀螺儀。這種新型全固態的陀螺儀將成為未來的主導產品,具有廣泛的發展前途和應用前景。

光纖陀螺的工作原理是基于薩格納克(Sagnac)效應。薩納克效應是相對慣性空間轉動的閉環光路中所傳播光的一種普遍的相關效應,即在同一閉合光路中從同一光源發出的兩束特征相等的光,以相反的方向進行傳播,最后匯合到同一探測點。若繞垂直于閉合光路所在平面的軸線,相對慣性空間存在著轉動角速度,則正、反方向傳播的光束走過的光程不同,就產生光程差,其光程差與旋轉的角速度成正比。因而只要知道了光程差及與之相應的相位差的信息,即可得到旋轉角速度。