100%出口,中國芯片如此強大了?

2019-03-26 14:58:33 科創板之道

一句話要點精讀:在國內芯片領域,很多企業芯片大比例出口,是不是就說明在國際市場上非常有競爭力?芯片行業里的“出口復進口”是一個普遍現象,這種現象的成因是什么?筆者做了一個簡單的匯總分析。

日前一篇小文《晶晨半導體全景圖,科創第一股》,在IC朋友圈關注度較高,特別在關于出口銷售模式的一節,提到晶科主要客戶在國內,卻通過香港子公司晶科香港來繞道銷售的問題。

晶晨半導體在招股說明書里提示了匯率風險,“報告期內,公司境內經營主體向境外子公司晶晨香港的銷售額占境內經營主體全部銷售額的比例分別為100%、100%、96.81%。“

如果單從銷售模式上看,晶晨半導體的芯片產品確實實現了100%出口。

在投資領域,大家一般對兩類公司特別敏感,一類是農業領域公司,一類是出口為主的公司。沒有別的原因,這兩類公司可以玩的水很深,比如獐子島扇貝跑了,比如信威在柬埔寨大建網絡。

特別是招股書中披露了2018年上半年小米同學因為結匯原因找第三方付款,而下半年又改為境內母公司直接采購。恰恰地,小米下半年在港交所敲鐘了,而且未在小米招股書中發現相關的第三方付款之披露,也許是筆者未仔細檢索,好事的小伙伴們可以查一下。

以上為個人對國內芯片行業“出口復進口”的一點兒謹慎思考,并非針對晶晨半導體公司。

1 芯片的“出口復進口”

本著學習的態度,筆者查了幾家集成電路領域的上市公司的公開資料,匯總對比了一下:

在芯片設計領域,“出口復進口”是一個普遍現象。所謂“出口復進口”就是將設計好的芯片成品先出口再進口的過程,出口區域一般是香港。

很多國內的IC設計公司,海外銷售額占總銷售的比例都非常大,并非說明產品針對海外市場,相反的,大部分客戶都是在國內,最后大部分出口的芯片都回流至國內。

除了上文提到的晶晨半導體,像競爭對手全志科技(70%以上出口),以及紫光展銳、中星微、珠海炬力等國內知名的IC設計企業,海外營業額占總營業額的比例都在50%以上,但實際上,上述企業的主要客戶都在國內。

2 “出口復進口”成因

《晶晨半導體全景圖,科創第一股》一文曝光后,很多IC小伙伴們紛紛表示,這是電子元器件圈里的行業生態。

小伙伴們提到了產生這種“出口復進口”模式的原因有幾點:一個是香港是全球電子元器件主要集散地之一,下游客戶主要在香港采購;二是半導體行業,特別是IC行業,從上游的Foundry、設備、原材料,基本都是美元結算,導致中游的芯片公司也對下游的客戶采用美元結算模式,避免結匯的麻煩和風險。

其實除了上述兩個原因,還有個重要因素,就是國家的出口增值稅、集成電路產品進口關稅等相關稅收政策。

3 稅收政策因素

根據生產企業出口貨物增值稅“免、抵、扣”政策,生產企業自營出口或委托外貿企業代理出口的自產貨物,免征本企業生產銷售環節增值稅。

同時對于芯片進口,按照電子元器件對待,一般都是關稅為零,固定增值稅16%。

稅收優惠政策導致了,如此繞個大彎來銷售,并沒有給上下游企業帶來額外的稅收成本。

4 香港地集散地效應

根據晶晨半導體的招股說明書披露:

同樣的,在全志科技(300458)的招股說明書里,也有類似的描述:

由于芯片銷售的客戶群體并非個人消費者,而是全球電子產品跨國公司,特別像3C產品和電視等。在跨國公司的全球采購模式中,會要求統一出口芯片,然后以原料進口形式回到國內再進行生產。

5 外匯結算原因

半導體產業鏈條非常復雜,也非常長,但是在鏈條的主要環節,比如設備、晶圓材料、EDA、IP、Foundry等等,幾乎全部依賴進口,導致結算方式以美元為主。

比如芯片的關鍵環節,Foundry廠的流片,全球最大的半導體制造企業臺積電,在國內也是需要客戶以美元結算。

為盡大可能減弱匯率風險,導致IC設計公司在銷售芯片產品時,過道香港,以美元結算。

雖然這樣會給下游的部分國內電子成品企業帶來結匯的麻煩,比如上文提到過的小米同學,不得以采用第三方付款的方式來規避結匯。

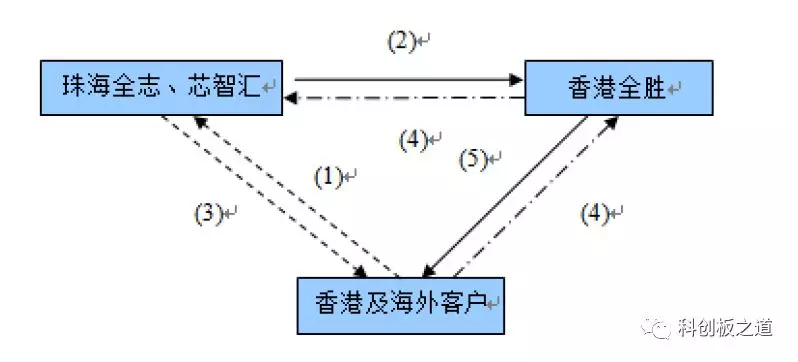

6 附錄:全志科技的銷售模式

全志科技的全資子公司香港全勝,負責香港及海外銷售,外銷流程示意圖如下:

對款到發貨的客戶,每次交易訂單確認后,客戶先付款至香港全勝銀行賬戶,由發行人財務中心查驗貨款到賬情況后,各事業部通知香港全勝發貨;個別客戶公司給予一定信用期,在發貨后由各事業部跟蹤貨款的回收情況,確保款項按期收到。公司外銷均以美元結算。