革新科技!利用人體RF為可穿戴設備供電

2024-11-06 11:18:44 EETOP隨著計算技術的發展,使可穿戴電子設備越來越小巧并擁有眾多功能,供電問題依然存在。盡管一些設備已經能夠通過太陽能充電,但電池依然是不可或缺的組件。然而,來自未來界面研究小組(Future Interfaces Group)的研究人員找到了一種獨特的解決方法,采用了一種名為“皮膚供電”(Power-over-Skin)的技術,通過利用用戶體內的射頻(RF)能量來提供電力。該方法除了用戶的皮膚外無需任何其他接觸,可能完全消除對電池的需求。

該研究論文由卡內基梅隆大學的Andy Kong、Daehwa Kim和Chris Harrison發表,指出人體在產生40 MHz的射頻能量方面尤為高效。通過“穿戴接收器”從中獲取能量,無需任何侵入性手段。研究人員的主要精力集中在優化這些接收器,以確保它們在尺寸、重量、外形和能效方面達到實用水平。接收器可以被放置在身體的任何部位,并且由于其是電容性的,它甚至可以穿透衣物工作——理論上有可能集成到智能手機中。

研究人員通過包括帶操縱桿的藍牙戒指、一款記錄用戶健康數據的“貼上即忘”醫療貼片、一款顯示屏的日曬暴露貼片及其他設備演示了這一技術。未來的可能性還包括應用在VR/AR頭戴設備和新型可穿戴設備上。由于人體持續產生能量,人們可以同時佩戴多種設備而不必取下充電。

幾乎任何身體上的設備都可以自行供電,從而無需電池,減輕了設備的重量并減少了體積。這也意味著無需像傳統電池供電的可穿戴設備那樣取下并充電。該技術可能會鼓勵可穿戴設備行業開發新一代的無電池設備,使其更輕更薄。此外,它還可以減少制造電池所需的稀土礦物的依賴。

假設不存在負面影響,這項技術可能具有革命性。它可以為從簡單的手表到健身追蹤器和醫療設備等各種可穿戴設備提供電力,唯一的要求是設備需要在較小的功率下運行——并非所有高性能的GPU和CPU都能依靠體內射頻輻射運行。

研究論文將這一核心理念與機械表的自上鏈機制進行比較,機械表通過手臂運動來為主發條上鏈。而后,這種技術被精度更高且價格更低的使用電池的石英機芯取代,但現在我們有可能以更復雜的方式從用戶的身體中獲取能量。

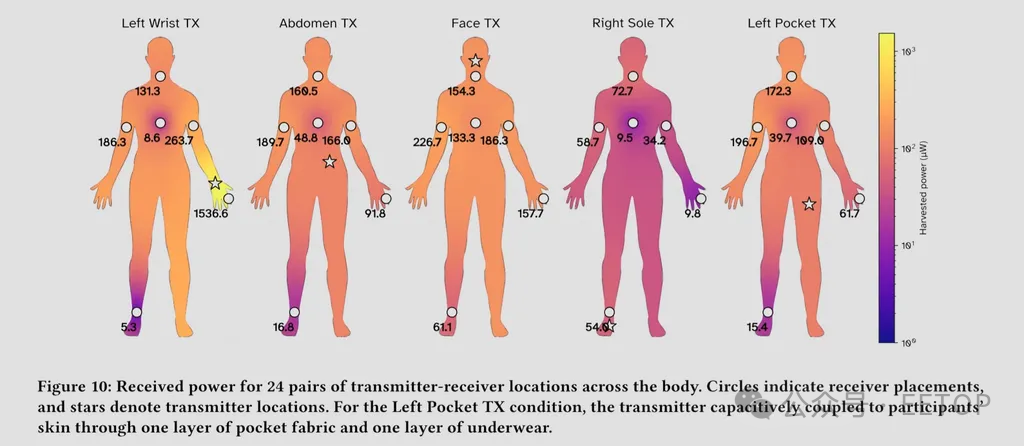

盡管如此,佩戴位置和傳輸距離至關重要。研究團隊探討了四個發射器位置:右腳掌、腹部、左手腕和臉部,這些位置可能對AR/VR頭戴設備有用。每個發射器配有六個接收器位置——右腳踝、頸背、胸骨、左/右上臂和左食指——這些位置是可穿戴設備通常使用的部位。最高記錄的功率是1.53毫瓦,最低記錄為5.3微瓦。穿透衣物的傳輸雖然可行,但效率有所降低。

盡管僅是通過十余次實驗的概念驗證,這項研究展示了無電池皮膚供電技術的巨大潛力。這個功率足以在不同部位佩戴時為微處理器和傳感器供電,顯示輸出并實現無線通信。像任何創新一樣,轉變為最終產品還需時日。

來源:EETOP編譯整理自tomshardware