用稀土反制美“絞殺”華為,可能嗎?

2020-05-18 12:53:04 EETOP疫情愈演愈烈之際,近日美國突然升級制裁措施,大有全面“封殺”華為之勢。對此,近年來坊間流傳的“中國可以通過稀土禁運扼住與其有貿易摩擦的國家之咽喉”的說法再次浮現網絡。而近期美國也有議員建議建立本土稀土產業,以減少對華依賴。中國的稀土何以具有國際競爭力?以稀土之“刃”,真能扼美經濟之“喉”嗎?

鄭戈先生以中國稀土產業為例,重新反思經濟發展與自由貿易的深層問題。他指出,全球經貿模式將發展中國家納入由先發國家主導的國際秩序,后發國家卻難以與發達國家展開平等競爭。中國自80年代起有計劃地發展稀土工業,形成了產學研一體的稀土工業布局,并在企業間形成分工合作,最終成為世界上最主要的稀土礦和稀土制品生產國。此例說明:一國既要把握自身發展節奏,將資源優勢轉化為技術和產業優勢,才能實現真正發展,也要在獲得主宰自己命運的能力之后,積極參與塑造更公平的國際經濟秩序,反過來促使歐美各國調整產業政策,重新撿起自己曾丟棄的原材料行業,自擔相應的環境后果,而非一味地將后果轉嫁給后發國家。這一事實本身便是邁向公平世界秩序的重要一步。但稀土故事也表明,一國試圖依靠本國在某種資源或技術上的優勢地位采取單邊行動來謀求于己有利的不公平貿易條件,實際上都行不通,因為任何國家都不可能在所有資源或技術上都獨占鰲頭,而暫時領先并不意味著永遠領先。“己欲立而立人,己欲達而達人”的互利共贏之道才是長久之計。

本文節選自《超越陷阱:從中美貿易摩擦說起》,轉自“雅理讀書”,僅代表作者本人觀點,供諸君思考。

“發展中國家”這個概念是二戰后美國主導的國際秩序下的產物,由世界銀行、國際貨幣基金組織和其他國際組織演繹而來。圍繞這一概念發展起來的一系列發展理論,從早先的依附理論到晚近的國際勞動分工理論和全球價值鏈理論,都假定發展中國家在全球市場中的主要功能是提供原材料和廉價勞動力,由發達國家來完成高附加值的生產和加工,再賣給發展中國家。

這背后的主流理論依據是大衛·李嘉圖的“比較優勢”理論:一個國家在世界經濟體系中的比較優勢取決于對自身“自然賦予的特定力量”的有效利用。這種自然資源上的不均等分配使相互貿易的國家獲得了一種重要的機會:每個國家都專注于利用其特有的要素稟賦組合來發展特定的產品和服務,并通過貿易來實現有效率的資源配置。在這種理論框架下,由于率先實現工業化的國家在制造加工的技術水平、生產組織效率和規模經濟水平上都遠高于后發國家,其比較優勢體現在對原材料的加工方面,而發展中國家與其利用粗糙的工藝來加工原材料,并在此過程中造成大量浪費,不如將原材料直接出口給工業化國家,或者由工業化國家到發展中國家投資建廠,直接利用當地原材料和廉價勞動力,然后將高附加值產品投入國際市場。

保羅·薩繆爾森借助麥肯錫全球問題研究所的研究成果,引入了直接投資、學習/模仿和公平競爭因素,指出:“那些由生產率最高的國家所進行的對外直接投資(比如日本的汽車生產轉移到美國),通過引進先進技術和刺激競爭,有助于生產率的戲劇性提高。通向高生產率進而高生活水平的必由之路是,對貿易、資本和來自最先進國家的思想開放自己的市場,并允許同那些已經使用最先進技術的公司展開強有力的競爭。” 這種理論借助的經驗研究是美國和日本之間各自的比較優勢,而完全忽視了一個完全沒有工業基礎的發展中國家一開始就參與國際競爭所必然出現的全面潰敗問題。

當然,二戰后國際秩序中的發展模式也強調國際組織和發達國家對發展中國家的援助,并且日益強調接受援助的國家應當進行制度改革,引入貿易自由化、私有化和司法獨立等體現歐美自由主義價值的制度。因此,發展項目具有了非常明顯的政治經濟意圖,試圖將接受援助的發展中國家納入美國主導的世界秩序,無法保持自己獨特的政治和法律制度,也無法把握自己發展的步伐與節奏。在這種國際發展模式下,鮮有“發展中國家”能夠發展到可以與發達國家平等競爭的水平。

中國的發展經驗是一個不受這一“國際秩序”左右的例外。為了不在工業基礎十分薄弱的情況下進入工業化國家主導的世界貿易體系并因此淪為原材料和廉價勞動力的永久供應國,新中國成立之后在一段時間內,著力于打造自身的工業基礎,控制自身的發展節奏。然后再逐步開放,并加入世界經濟體系。一開始我們著力引進外國直接投資,隨后逐步實現來華投資企業的技術轉讓,進而在2001年正式加入世界貿易組織。

習近平主席在二十國集團大阪峰會的講話中說:“當今世界面臨的各種難題,追根溯源都與發展鴻溝、發展赤字有關。”自由貿易加發展援助的模式未能解決使發展中國家消除貧困、實現可持續發展的問題。

實際上,將發展納入國際關系范疇的最早倡導者之一就是孫中山先生。1919年2月,正值“歐戰甫完之夕”,孫中山以中國國民黨總理的名義致函美國商務部部長威廉·雷德菲爾德(William C. Redfield)和美國駐華公使芮恩施(Paul S. Reinsch)等美國政要,函件中附有一份六頁半的英文文件,題目是“中國之國際發展綱要”,意在呼吁美國牽頭打造的以國際聯盟為組織機制的一戰后世界體系向中國提供資金和技術援助,幫助中國發展現代工業,并論證這樣有利于世界和平,也符合歐美各國利益。其中寫道:“威爾遜總統今既以國際同盟防止將來之武力戰爭,吾更欲以國際共助中國之發展,以免將來之貿易戰爭。則將來戰爭之最大原因,庶可從根本絕去矣。”由于美方反應冷淡,孫中山后來把這份綱要擴展為《實業計劃》一書,在國內出版,作為指導中國工業化建設的方略。

百年之后,一位美國學者評論道:孫中山在一戰時期提出的工業化國家協助尚未實現工業化的國家實現發展的構想終于在二戰以后成為國際共識。“二戰后發展援助的擴展在多大程度上讓世界變得更好了,這本身是可以討論的,但我們不可能否認國際援助已經并將繼續在國際關系中扮演重要角色。在這方面沒有比中國更好的例子。這個在20世紀上半葉帶頭說服國際社會接受發展概念以期獲得援助的國家,在21世紀成為世界上最重要的援助提供國之一。”

中國加入世界貿易組織時承諾了一些發達國家和發展中國家都沒有承諾的額外義務(WTO-plus obligations)。比如,在與本文相關的原材料出口貿易方面,《中國加入世界貿易組織議定書》第11.3條承諾取消所有出口稅,而關貿總協定只禁止對出口貨物設定數量限制,卻允許采用出口關稅。主導世界貿易組織規則設計的歐美國家由于本身欠缺自然資源或是為了保護本國可耗竭的自然資源,一方面通過立法限制本國資源的開采,另一方面又通過國際貿易大量進口本國工業所需的自然資源,它們當然希望作為自然資源供應大國的中國對資源出口不做任何限制。

然而,盡管承諾了一些額外的義務,中國仍然認真履行了承諾,廢止和修改了大量與議定書和WTO規則有沖突的法律法規和政策,培養了大量專門從事WTO相關法律業務的人才,充分利用WTO所搭建的自由貿易體系來實現中國進出口貿易的騰飛。

在加入WTO的頭十年里,中國的對外貿易額以每年22%的高速增長,從2000年的4743億美元增加到2010年年底的29727.6 億美元。到2013年,中國貨物進出口總額為4.16萬億美元,其中出口額2.21萬億美元,進口額1.95萬億美元,成為世界第一大貨物貿易國。此后于2016年被美國反超,但在2017年又回到第一的位置。

對此,有國際貿易法學者評論道:“在世界貿易組織的語境中,美國和歐盟主導著該組織及其規則的設計與起草。中國直到該組織成立七年之后才被接納為成員,而且是在極不公平的條件下。中國被迫同意了某些專門針對中國的規則,與WTO條約的標準條款相比,這些規則賦予了其他WTO成員方更多的針對中國的權利,而中國卻享有更少針對其他WTO成員方的權利。

盡管如此,中國通過自己的法律專業能力建設最終變成了有能力在法律問題上與美國和歐盟據理力爭的成員國,可如今美國和歐盟又反過來說WTO規則偏向中國。中國成功地從‘規則接受者’(rule taker)變成‘規則撼動者’(rule shaker),進而又變成‘規則制定者’(rule maker)。”如今,中國是自由貿易和基于規則的多邊貿易體制的積極倡導者。

正如習近平主席在首屆進博會開幕式上的主旨演講所言:“多邊主義是維護和平、促進發展的有效路徑,世界比以往更加需要多邊主義。我國應堅定維護自由貿易和基于規則的多邊貿易體制,支持對世貿組織進行必要改革。”在積極參與推動世界貿易組織改革與締造多邊貿易規則的過程中,中國致力于代表發展中國家立場,以縮小發展鴻溝為己任。

導致發展鴻溝不斷增寬的原因很多,其中之一便是,目前發達國家主導的國際貿易規則未能充分考慮各國所處發展階段不同、所需發展條件不同的現實,而更多考慮的是發達國家在不破壞本國環境的情況下源源不斷地獲得原材料的需求。發達國家一方面為了保護本國環境而限制資源開采,同時采取措施為自己儲備戰略資源,另一方面又反對發展中國家對資源的出口實施限制。許多擁有豐富自然資源的發展中國家反而“懷璧其罪”,在發達國家“貿易權”的挾持下被永久地固定在資源輸出國的地位上,無法實現產業升級。這就是學者所說的“資源詛咒”。

1970年,發展中國家80.4%的出口貿易收入來自于原材料出口,到1993年降低到34.2%,但這主要歸功于東亞和少數拉美國家制造業的發展。其他資源豐富的發展中國家仍然處在依靠出口原材料來獲取外匯收入的境地。在世界銀行的“最麻煩”(most troubled)類別(即負債累累的低收入國家)中的36個國家里,有27個都是原材料出口國。

作為一個工業化進程的后來者,中國原本也極有可能落入“資源詛咒”。2014年,歐盟發布了《歐盟所需關鍵原材料報告》,在54種備選材料中最終確定了20種現代工業所需的關鍵原材料,中國是其中14種的全球主要供應者。尤其明顯的是稀土,中國提供著全球工業所需的99%的重稀土元素和87%的輕稀土元素。但是,到了2018年,我國全年共進口各類稀土產品9.84萬噸,其中進口稀土化合物(包括混合碳酸稀土)及稀土金屬總量6.94 萬噸,同比增長102%。特別需要關注的是中國的稀土進口量遠大于稀土出口量(同期出口5.3 萬噸),同時稀土精礦和混合碳酸稀土在進口量中顯著提高,占比約60%,中國首次成為稀土資源產品進口大國。

中國是如何擺脫依靠原材料出口來維持經濟運轉的命運,變成一個稀土加工和以稀土原材料為重要原材料的制造業大國的?現行的國際貿易規則和規則外的貿易戰如何影響著我國稀土進出口方面的政策與法律?中國稀土業的故事能夠給其他發展中國家何種啟示?中國參與的國際貿易新秩序建構應當如何體現中國經驗?透過稀土,我們可以看到,面對中國崛起這一事實,世界經濟秩序正在發生以及將會發生何種變化。

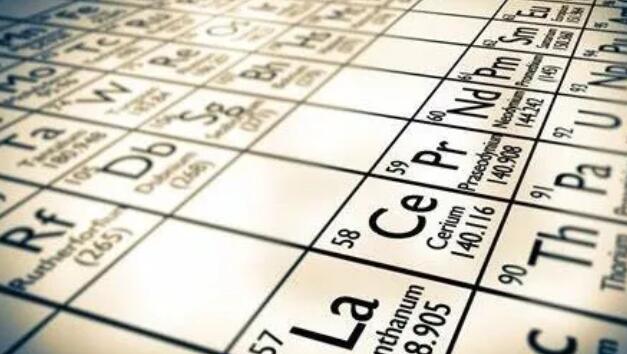

稀土是化學周期表中十七種金屬元素的總稱,包括鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧和釔。其中位于化學元素周期表第57到71號的從鑭到镥十五種元素統稱為鑭系元素。稀土在地殼中含量相對豐富,但已發現的可開采富集稀土礦比其他多數礦種相對較少。稀土資源主要存在于四種地質環境中:碳酸鹽巖、堿性火成巖體系、離子吸附礦以及含獨居石—磷釔礦的沖積礦。碳酸鹽巖及沖積礦是輕稀土的主要來源,而離子吸附礦是重稀土的主要來源。開采稀土礦有很高的技術要求,印度有豐富的獨居石礦藏,其中含有大量放射性金屬——釷,就是因為技術上無法解決清潔生產問題,所以印度的稀土產業中道隕落。

稀土在現代工業中發揮著重要作用,是再生性能源和綠色環保技術(如風力渦輪機、太陽能電池板和高效照明)、高科技產品(如計算機、智能手機和高效照明)以及國防工業(如導彈制導系統、智能炸彈和潛艇,包括美國的戰斧式巡航導彈和艾布拉姆斯坦克)中的必備原料。可以說,離開了稀土,新能源產業、高科技產業和國防工業就會寸步難行。比如,永磁技術是如今稀土的主要應用領域之一。與電磁不同,永磁鐵可以獨立產生強磁場,而無需依靠供電系統。釹鐵硼是世界上最強的永磁鐵,因此在眾多武器系統中處于關鍵地位,比如噴氣式飛機引擎和部件中的發電設備、導彈巡航系統、精準制導武器和智能炸彈、水雷探測系統、反導彈防御系統、激光、衛星通訊系統以及雷達系統。永磁技術可以在更小的部件和超高溫條件下無需借助外在能量供給產生強磁。這種屬性使得計算機、智能手機和武器變得越來越小而且更加高效。目前,在中國之外的釹鐵硼企業全球只有5家,分別是德國真空熔煉公司、日立金屬、TDK、信越化工、美國鉬公司與日本三菱在日本共建的合資企業。而中國有200多家釹鐵硼企業,貢獻了幾乎占全球產量80%的釹鐵硼。

全球稀土市場的布局發生了幾次大的變化,每一次都具有影響全球價值鏈的效應。稀土的工業價值得到實現之初,印度是全球最大的稀土供應國,1941年,美國工業使用的稀土80%來自于印度,到1943年,變為100%。1946年,新生的印度政府為了本國工業發展而限制稀土的出口,迫使美國尋找替代性方案。1947年,美國原子能委員會在艾奧瓦州立大學創辦了艾姆斯實驗室(Ames Laboratary),任命專門研究稀土的化學家弗蘭克·斯佩丁(Frank Spedding)為主任,該實驗室研發出了離子交換層析來分離和提取高純度的單一稀土金屬。艾姆斯實驗室因此被稱為“現代稀土工業的搖籃”和“稀土的麥加”。在美國政府的支持和鼓勵下,艾姆斯實驗室將相關專利轉讓給企業,促進了美國稀土工業的迅猛發展。

到1980年代初,一家名為Molycorp的美國公司就為全球市場提供著70%的稀土。但是,與石油工業的情況不同,美國稀土產業并未在研發上實現全面突破,在產業組織上也沒有實現縱向一體化,全盛時期的出口也主要是礦石等原材料的直接出口:“美國稀土產業在其生命周期中保持著相對分散的狀態。Molycorp的生產集中在采礦和原料生產方面,而沒有升級到高端制造業。稀土礦供貨源的擴展的確刺激和支持了國內稀土技術的發展,但卻使Molycorp本身面對下一個成本上更劃算的稀土供貨源時不堪一擊(比如美國在1940年依靠印度、進入21世紀后依靠中國提供稀土)。

我們或許可以說,如果美國稀土業實現了垂直整合,在中國進入該產業的競爭后,它本來可以有更多的選擇。而中國(通過產業政策設計)有意避免了這種依賴性,因為它不滿足于向國際市場出售原材料,而是一開始就打算利用自己的稀土資源儲備生產成品。”由于這種競爭上的劣勢,Molycorp公司的芒廷帕斯(Mountain Pass)礦山在1990年代發生礦難導致放射性液體泄露之后,該公司的稀土采礦業務便一落千丈,到2002年完全停止。2017年,總部設在成都的中國A股上市企業盛和資源以2050萬美元的價格成功收購了芒廷帕斯礦山,這家礦山在2018年恢復生產。

中國進入世界稀土貿易版圖是比較晚近的事情,但發展速度驚人。1927年,中國著名地質學家丁道衡在內蒙古白云鄂博發現了豐富的金屬礦藏。1935年,何作霖教授對丁道衡教授采集的螢石標本進行了研究,從中發現了兩種稀土礦物, “白云礦”和“ 鄂博礦” 。后來,通過分析鑒定, 即“氟碳缽礦”和“獨居石”。白云鄂博鐵礦是1956年開始建礦的, 1957年主礦進入部分臨時開采,1958年、1959年主礦、東礦全面按大型露天鐵礦機械化開采。1963年,側重于稀土研究的包頭冶金研究院成立,隸屬于冶金部。

此后,我國的稀土資源開采工作一直在穩步進行,先后在山東微山縣(1960年代)和四川冕寧縣(1980年代)發現了大規模的稀土礦藏。從1978年到1989年間,中國的稀土產量以每年40%以上的速度增長,到1990年代成為世界上最大的稀土生產國。白云鄂博是世界上最大的稀土礦脈,鐵礦儲量14億噸,含鐵量35%;稀土礦工業儲量4800萬噸,在2005年的時候占世界稀土產量的45%,中國的47%。

在1970年代中期,全世界第一次知道,中國擁有全球最大的稀土資源儲量,當時估計為3600萬噸或全球儲量的50%,美國位居第二,擁有全球儲量的17%。但當時的中國尚未規模化地開采稀土礦藏,更沒有發展出相關的加工產業。從1980年代開始,中國有計劃、有步驟地發展自己的稀土工業,打造相應的知識創新和產業架構。“中國稀土之父”徐光憲教授在北大創辦了稀土材料化學及應用國家重點實驗室。在國家的統一部署下,產學研一體化的稀土工業布局迅速形成。到2010年,全世界90%以上的稀土都來自于中國,而美國的稀土工業則衰落到幾近于無的地步,所需稀土完全依靠進口。

由于我國產業結構升級轉型,稀土的內需逐漸增加,因此從2006年起便開始實施稀土出口限額。這一措施導致國際市場上稀土價格飆升。對此,2012 年3 月13 日,美國、歐盟和日本三方就“稀土、鎢、鉬三種原材料出口管制措施”要求與中國磋商。在磋商無果的情況下,三方于當年6月27日向WTO 的爭端解決機構提出設立專家組,正式指控中國對稀土等原材料實施的出口管制措施(出口稅、出口配額及管理分配)違反了《關貿總協定》(GATT)及中國在《入世議定書》和《工作組報告》中所作的特殊承諾。專家組的初裁報告和上訴機構的終裁報告均做出了對我國不利的認定。主要的裁定理由是我國所采取的稀土出口限額制度并未減少國內的稀土開采和利用總量,因此不屬于《關貿總協定》第20條出于某些特定目的而進行貿易限制的例外情形,這些目的包括(b)項所提到的為了保護人、動物或植物的生命與健康以及(g)項所提到的為了保護可耗竭性自然資源。盡管我國對WTO爭端解決機構在此案上的裁定存有異議,而且中外許多國際貿易法專家都認為裁定存在重大問題,但我國還是服從裁定,在2015年取消了出口限額。

如何解決原材料內需不斷增加與貿易合規之間的張力是一個難題。根據我國憲法,稀土等自然資源屬于國家所有(即全民所有),對自然資源的開發利用是社會主義國有經濟的組成部分。因此,國家通過產業政策和行政措施來促成自然資源開發利用上下游企業之間的縱向整合是合乎憲法的。

國際貿易規則所針對的是進入市場的原材料,但市場機制并不是有效配置資源的唯一途徑。早在1937年,科斯便在《企業的性質》這篇后來使他獲得諾貝爾經濟學獎的文章中指出:市場的運作本身有其成本,這是導致企業產生的主要原因。如果企業內部有效配置資源的行政管理成本低于市場成本,企業就會替代市場。通過市場“價格機制”組織生產的最明顯成本是信息成本,其次是談判成本和簽訂合同的成本。企業的特征就是用內部的組織管理來替代價格機制。

在1980年代和1990年代,我國稀土行業存在分散和規模效應不足的現象,“挖土賣土”是上游采礦企業的主要商業模式。而在最近幾年,我國稀土企業的縱向一體化已大體完成,形成了中國五礦、中鋁、北方稀土、廈門鎢業、廣晟有色、南方稀土等六大集團公司,每一集團公司都具備從采礦到下游高端產品制造的全鏈條生產能力,原材料的供給不再需要借助市場價格機制,而變成了企業內部各部分之間的分工合作。

所謂縱向一體化,是指同一產業鏈上的企業通過兼并重組、股權置換、資本注入等形式,沿產業鏈上下游拓展現有業務,使市場外部交易企業內部化的戰略行為,包括前向一體化(上游控制下游) 和后向一體化(下游控制上游)。縱向一體化使得采礦企業不再直接將稀土礦石投入市場,而是在企業內部完成從采礦、冶煉、分離到稀土永磁材料、激光材料、儲氫蓄能材料、熒光發光材料、催化劑材料、超導材料等材料加工再到智能手機配件、新能源汽車配件、風力發電機配件、飛機和航天器配件以及國防工業產品配件等高端產品制造的全鏈生產,讓稀土變成高附加值產品后再進入市場,參與國際競爭。

作為一個社會主義國家,我國政府通過積極引導和規制市場讓它為全民服務。因此,政府可以綜合應用各種政策和法律手段促進產業升級。經濟與政治之間的互動關系,梁漱溟先生在1953年9月11日的政協常委擴大會議上表達得十分清楚:“中國政治改造一定隨經濟改造而完成; 經濟進一步,政治進一步,循環推進。”根據某一行業的發展水平以及整個國家的經濟發展狀況有針對性地適時調整產業政策,并綜合應用區域規劃、城市規劃、財政、稅收、環境保護、公司治理等各個領域的政策與法律工具來促成產業升級和經濟結構調整,這是我國的成功經驗,被一位美國學者稱為“經濟治國術”(economic statecraft)。

這位學者在《中國與稀土的地緣政治》一書中將圍繞稀土而展開的國際政治圖景概括為:首先,隨著全球人口的持續增加(到2050年將增長到90億),尤其是隨著包括中國、印度、俄羅斯和巴西(金磚四國)在內的人口大國進入中等收入國家行列,越來越多的人開始追求高品質的(同時也意味著高耗能)的生活。其次,資源民族主義(resource nationalism)開始興起,發展中國家不再滿足于充當廉價原材料和勞動力的輸出國,一方面致力于為自己出口的原材料謀求更高的價格,另一方面發展著自己的下游高附加值產業。第三,納米技術等新技術的出現使得對各種材料的利用日益廣泛,也增加著對稀土元素的需求。第四,盡管如此,某些關鍵原材料仍然只有少數國家能夠產出,這一點最明顯地體現在中國在稀土資源方面的絕對優勢地位上。

企業縱向一體化與國家區域發展戰略相配合產生的效果在北方稀土集團公司和包頭市這個例子上得到了清楚的展示。2017年中國稀土產量為16萬噸,占世界產量(178 200 噸)的89.79%,其中內蒙古包頭白云鄂博礦區的稀土產量為85 000-90 000噸,占世界產量的一半左右。包頭因此被譽為世界“稀土之都”。

2015年,包頭市被確定為國家稀土產業轉型升級試點城市,此后三年共爭取國家稀土轉型升級試點資金7億元,帶動企業投資140億元。在政策資金的引導下,包頭市實施了近百項稀土產業轉型升級項目,推動永磁、儲氫、拋光、催化等功能材料產業鏈不斷延伸,在航天航空、磁制冷、永磁電機、儲氫電池、節能環保等領域形成了一大批具有自主知識產權的稀土應用產品,稀土原材料就地轉化率由不足40%提高到85%;稀土功能材料及應用產業占全市稀土產業的比重由20%提高到51.2%,占比首次超過一半。北方稀土集團公司經營著包頭的整個稀土產業鏈,建有稀土選礦、冶煉分離、深加工、應用產品、科研等完善的稀土工業體系,能夠生產稀土原料 (精礦、碳酸稀土、氧化物與鹽類、金屬)、稀土功能材料(拋光材料、貯氫材料、磁性材料、發光材料)、稀土應用產品(鎳氫動力電池、稀土永磁磁共振儀)等門類齊全的稀土產品。這種地方政府與企業深度合作、政府提供政策和資金支持、企業借力實現產業升級和系統整合的模式,是我國經濟發展模式的一大優勢。

此外,六大稀土集團公司之間的合作也出現了不依賴市場的新模式。比如,2017年11 月1 日,北方稀土與廈門鎢業同時公告,雙方簽署戰略合作框架協議,合作內容包括稀土產品供應保障合作、貯氫材料產業合作、鑭鈰鐠釹金屬生產的合作、研發和管理合作、稀土大集團合作等方面。公告的協議內容顯示,北方稀土將保障廈門鎢業子公司長汀金龍每月氧化鐠釹30-50 噸、氧化釹10-30 噸的采購供應,后續可逐步增加;將保障廈門鎢業貯氫合金粉每月鑭40-50 噸、鑭鈰30-40 噸的采購供應,后續可逐步增加;優先保障廈門鎢業每月40-60 噸鐠釹金屬或每月30-80 噸甩帶合金片的采購供應,之后根據產能提升及國家稀土總量控制計劃調整情況進行調整。同時,廈門鎢業子公司長汀金龍將保障北方稀土磁性材料對中重稀土等產品(如金屬鏑鐵、金屬鋱、金屬釓鐵、金屬鈥鐵以及特種稀土金屬等)的采購需求。廈門鎢業缺少鐠釹,北方稀土缺少重稀土,雙方形成優勢互補。

以上這些發展使得我國成為稀土原材料需求大國。2018 年全年,我國進口各類稀土產品9.84萬噸,其中進口稀土化合物(包括混合碳酸稀土)及稀土金屬總量6.94 萬噸,同比增長102%。特別需要關注的是,我國的稀土進口量遠大于稀土出口量(2018年全年出口5.3 萬噸),同時稀土精礦和混合碳酸稀土在進口量中顯著提高,占比約60%,中國首次成為稀土原材料進口大國。

由此可見,我國雖然是稀土儲量世界第一的國家,但同時也是稀土功能材料和成品生產大國,對稀土原材料的需求極大。坊間流傳的“中國可以通過稀土禁運扼住與其有貿易摩擦的國家之咽喉”的說法過于簡單和異想天開。中國稀土的故事告訴我們的恰恰不是一個在某種資源上有絕對優勢的國家可以如何利用這種優勢采取單邊行動為自己謀取利益,而是這個國家如何把握自身發展的節奏,將資源優勢轉化為技術和產業優勢,在獲得主宰自己命運的能力之后積極參與多邊主義的自由貿易新秩序的塑造。

歷史地看,自由貿易的鼓吹者一開始是那些首先由此獲利的人,也就是率先實現工業化的那些國家的資本家。借助資本和技術上的比較優勢,他們通過主張自己的“貿易權”來迫使尚未實現工業化的國家開放自己的市場,以便使自己獲得原材料和廉價勞動力,以及將高污染的制造工廠搬到這些國家,從而規避本國日漸提升的環境標準。關貿總協定以及取而代之的世界貿易組織都是這些先發國家主導建立的維護其貿易權的國際組織建制。隨著中國通過自力更生的努力邁入工業化國家的行列,并在此基礎上積極參與已有的世界貿易體系,按照其規則來參與競爭,這一體系的建立者和規則設定者卻感受到了威脅,不惜破壞自己確立的規則來維護自身的利益。稀土的故事幫助我們看到:

首先,一個國家只有把握了自己發展的節奏,才能真正實現發展。因為這些看似公平、互惠的國際規則都是服務于其創造者的利益的。既定的法律規則體系具有保守的品格,其前提假定是已經形成的發達國家與發展中國家之間的不均衡發展狀態是世界的秩序的一部分,發展中國家應當尊重市場規律,讓資源流向能夠更有效利用這些資源的地方(發達國家),讓發達國家來完成高附加值的制造和加工,然后再付出高價買回成品。這套規則沒有考慮到發展中國家自身實現發展、從而變得有能力完成對原材料的有效加工所需要的國內產業政策的需要,也就是發展中國家把握自己發展節奏、主宰自己命運的需要。

中國稀土工業的發展充分說明了這一點:在開發稀土資源和發展稀土加工技術的早期,中國并未加入WTO,沒有受制于對自己不公平的國際貿易規則,因此可以通過國內產業政策和相應的法律設計來確保中國稀土工業從采礦、提煉到成品加工的各環節全方位發展,直至成為世界上最主要的稀土礦和稀土制品生產國。

其次,對形式背后的實質因素的清醒認識并不意味著因此貶低和拋棄形式,放棄規則和程序。如修昔底德借雅典人之口所言,正義只存在于實力均等之間。在實力懸殊之間,基本事實是:強者為所能為,弱者受所必受。當一個國家有實力參與規則的塑造和解釋的時候,其選擇就變得非常重要了,是加入霸權者的同盟來欺凌弱小,是試圖打敗其他有實力者來獨霸天下,還是聯合弱小者來塑造更加公平的全球秩序,這些都是中國目前面臨的選擇。而中國已經做出了自己的選擇,那就是堅持所有國家無論大小均可平等參與的多邊主義立場。

對此,習近平主席有非常明確的表述:“二十國集團應該繼續發揮引領作用,確保世界經濟開放、包容、平衡、普惠發展。我們要加強多邊貿易體制,對世界貿易組織進行必要改革。改革的目的是與時俱進,使得世界貿易組織能夠更加有效地踐行其開放市場、促進發展的宗旨。改革的結果應當有利于維護自由貿易和多邊主義,收窄發展鴻溝。”在建設創新型國家、國內產業升級、生態文明建設成為憲法確定的國家任務的背景下,我國稀土內需逐漸提升,而稀土產量保持穩定,稀土出口就需要在互利互惠、平等協商的基礎上通過雙邊或多邊協議的方式來做出安排。

最后,從馬克思主義中所包含的國際主義原則出發,中國在實現了自主發展之后仍然將自己定位為一個發展中國家,致力于與其他發展中國家一道參與更加公平的全球秩序的建構。近些年來,我國在和平共處五項原則的基礎上,提出了“構建人類命運共同體”的積極倡議這正是勇于承擔大國責任的體現。就稀土供應而言,我國并未因為自身內需的增長和環保標準的提高而繼續限制稀土的出口,而是遵守WTO的規則和裁斷,于2015年取消了已實施數年的出口限額。但是,如果美國繼續為了維持自己的霸權地位而罔顧規則,對中國實施各種關稅、禁運和制裁措施,中國也不會排除對美國實施稀土禁運的可能性。

子曰:“以德報怨,何以報德?以直報怨,以德報德。”國際關系中規則的形成有賴于共同遵守規則的互惠往來,而絕不可能依靠霸權主義的單邊行動。面對美國不斷威脅“退群”,導致現有世界貿易體系分崩離析的局面,我國一方面可以同有意向的其他成員合作,嘗試“挽救”世界貿易組織的爭端解決機制,并在此過程中幫助其實現改革,強化其公平性和效率;另一方面也可以尋求建立替代性的雙邊和多邊貿易協定以及與此相關的爭端解決機制,重塑世界貿易秩序。

中國本身就是“一個國家,多個世界”,各區域之間資源儲備情況、經濟發展水平、科技發展水平和產業結構存在巨大差異,因此可以支持差異化的區際分工和國內貿易。在一定程度上,國際貿易對中國已經不是存亡攸關的事情。這一點與資源匱乏的歐盟各國有顯著的區別,比如制造業發達的德國,其關鍵原材料基本完全依賴進口。美國雖然在一定程度上也可以實現資源自足,但長期吃二戰后國際秩序紅利所養成的慣性卻使得它必須經過離開舒適區的產業政策調整才能實現這一點。

2017年,美國元素公司首席執行官邁克爾·希爾弗(Michael Nathan Silver)會見特朗普的戰略顧問史蒂夫·班農(Steve Bannon),建議將美國唯一的稀土礦國有化。同年12月20日,美國總統特朗普簽署了一項要求增加關鍵礦物原料在美國本土產量的行政令。這些礦物主要用于高端制造業,包括鉑、錳、稀土等23種關鍵礦物,影響面涵蓋從智能手機到航空發動機等高端制造領域。歐洲委員會在2008年確定的《歐盟原材料動議》(RMI)政策體現了三項原則:(1)確保從第三方國家獲取原材料的公平競爭環境;(2)培育歐洲原材料來源,保障可持續供給;(3)提高原材料利用效率,促進循環利用。

這些情況都表明,隨著中國加入工業化國家的行列并代表發展中國家積極參與更加公平的國際貿易的塑造,歐美各國也不得不調整自己的產業政策,重新撿起自己早已放棄的原材料開采行業,自己承擔相應的環境后果,而不是一味地將這種后果轉嫁給發展中國家。這一事實本身便是邁向公平世界秩序的重要一步。新秩序的建立必然意味著舊秩序的瓦解,也必然會觸動既得利益者的利益,沖突和斗爭難以避免。

但是,從稀土的故事可以看出,任何國家試圖依靠本國在某種資源或技術上的優勢地位采取單邊行動來維護本國利益、謀求不公平的貿易條件,都是行不通的,因為任何國家都不可能在所有資源或技術上都獨占鰲頭,而且暫時的領先并不意味著可以永遠領先。“己欲立而立人,己欲達而達人”的互利共贏之道才是長久之計。