高大上的IBM量子計算機,和我們到底有什么關系?

2017-03-08 21:53:52 n繼人工智能和區(qū)塊鏈之后,IBM又要量子計算上搞一些事情。美東時間3月6日,IBM宣布將在今年推出一項新業(yè)務“IBM Q”,要做全球第一個商業(yè)化的量子計算云服務。

IBM“Q Lab”

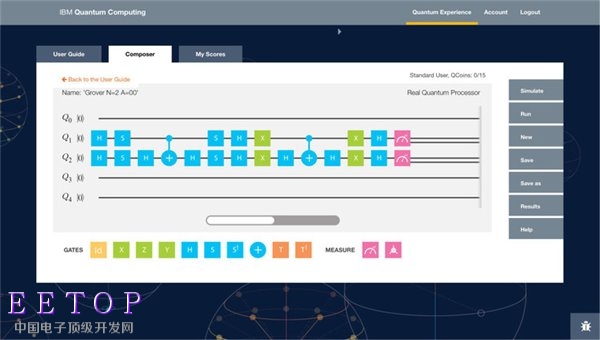

涉足量子計算機研究35年,IBM在去年5月上線了量子計算平臺IBM Quantum Experince,主要讓所有人都有機會免費體驗量子計算。在這一次的公布中,IBM同時還開放了兩項針對該平臺的服務:一個是API(應用程序接口),降低了平臺的使用門檻,針對沒有很深量子物理學背景的使用人群;一個是升級版模擬器,方便用戶在平臺上構建簡單的量子應用和軟件程序。根據IBM的內部數據,學習平臺上線至今,已經由4萬用戶,做了27.5萬個實驗。

IBM Quantum Experience界面

Quantum Experience使用的是一臺5量子比特(qubits)的計算機,而Q的量子比特將達到50,是目前平臺的十倍,這在計算能力上就遠遠超過了傳統(tǒng)計算機。

傳統(tǒng)的計算機比特的存儲狀態(tài)非常死板,只能是1和0,但是量子比特就任性許多了,它可以處于即是1又是0的疊加狀態(tài)。如果傳統(tǒng)比特和量子比特一起爬樓梯的話就會出現這樣的情況:傳統(tǒng)比特在上一級臺階時,量子比特跨了兩級,傳統(tǒng)比特上兩級時,量子比特跨了四級,等傳統(tǒng)比特上到一層樓的時候,量子比特已經站在十八層的樓頂了,這個速度優(yōu)勢可以說是碾壓性的。

這樣的速度優(yōu)勢對于需要耗用巨大運算的技術來無疑是一個福音,但這也不意味對平時只用電腦發(fā)郵件看電影的我們來說就沒有意義了。

就拿人工智能來說,人工智能在學習訓練時主要依靠大量的數據和運算來進行演算和推斷,并且需要更新數據進行優(yōu)化,想要提高學習的進程,訓練量和速度就是一大障礙,而量子計算可以解決問題,最后的結果可能就是:人工智能在醫(yī)療方面更準確地對疾病進行辨識診斷、在交通上研發(fā)更安全地無人駕駛、在金融方面進行更快速地投資決策、在政治談判和安全方面找到更合理地策略,每一項都逃不開和我們的關系。

不要覺得這些事很科幻——2016年8月8日,東京大學醫(yī)學研究院利用IBM的人工智能Watson,只用10分鐘便診斷出一位女性患者患有罕見白血病,而這位患者此前曾被醫(yī)生漏診。而在以往,對癌癥患者的診斷需要醫(yī)生長年累月對臨床經驗的積累,有經驗的醫(yī)生往往已經達到職業(yè)生涯的末期。AI不僅能快速學習大量病歷讓自己達到專家級別的診療,還不受出診時間和職業(yè)周期的制約。掛不上專家號的你和我,未來都是這項技術的潛在受益者。

其實除了IBM以外,量子計算一直也是許多等科技公司的熱門押寶對象。Google稱目前已經建成9量子比特的計算機,還在去年8年發(fā)表論文目標實現量子霸權;微軟專注拓撲量子比特的研究;英特爾專注硅量子點技術。不管幾家科技公司如何同臺競賽,量子計算機商業(yè)化進程的不斷加速都在日益昭示著傳統(tǒng)計算機硬件行業(yè)的重新洗牌。

英特爾的創(chuàng)始人之一摩爾在1965年提出一項計算機集成電路的商業(yè)協議,就是芯片的晶體管數量每隔18個月翻一倍,這也就成為計算機性能提升的一個默認規(guī)律和速度。不過五十多年過去了,芯片越來越薄,優(yōu)化空間越來越小,摩爾協議似乎也快要走到終點。

面對摩爾協議的困局,量子計算機無疑成為另一個選擇,但是否是一個更好的選擇依然需要時間的檢驗和調試。雖然量子理論從1980年代就開始出現,但是到今天也沒有真正走出實驗室。

目前的量子計算仍然還有許多局限性,比如IBM的量子計算機,因為特殊材料的原因需要在極低的溫度下運行,差不多接近絕對零度那么冷。同時因為量子的任性,要保存量子的疊加狀態(tài)對穩(wěn)定性也有更高的要求。

再有就是,由于計算邏輯不同,量子計算機的應用會讓許多傳統(tǒng)的算法變得不那么有用,程序員們可能就又要投入新的學習了。

EETOP 官方微信

創(chuàng)芯大講堂 在線教育

半導體創(chuàng)芯網 快訊