無人機領域的 Airbnb 是怎么“起飛”的?

2015-08-20 20:40:17 ifanr

有個來自哥倫比亞(地方,不是學校)的團隊做了一個點餐的應用,并決定把它帶來亞洲碰碰運氣。 簡單地講,你可以走著走著,掏出手機用這個應用查一下附近的餐廳以及他們的菜單,然后直接在應用里點菜。這樣等你到了餐廳,就無需再選擇或等待,可以直接吃上自己已經點好的東西。

概念本身不是特別奇特,在 LBS(基于位置的服務)非常流行的那段時間就有人做過類似的事情。奇特的是,他們對自己的一句話介紹是 Uber for dinner。 在我向他們的投資人兼技術指導詢問這句介紹的由來時,他的解釋是 Uber 和他們一樣,都讓人可以非常快捷地通過手機取得附近的服務。

這種解釋聽起來有點牽強, 但不能否認的是,在宣傳里把自己和 Uber——這個既屬于新事物又已經成功的著名案例——比較,比起直白介紹而言更能吸引到別人的眼球。

除了 Uber 外,還有 Tinder for xxx, Snapchat for xxx, Airbnb for xxx 等等近幾年常見的一句話介紹,雖然被宣傳的那一方通常和譬喻本體之間關聯甚小。比如本文主角 Droners。

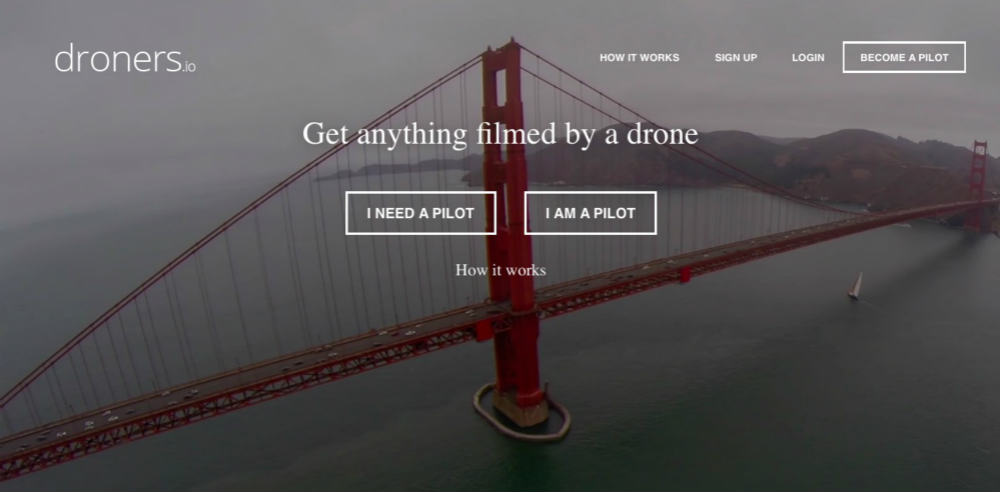

Droners 在新產品發現網站 Product Hunt 上把自己說明為 Airbnb for drone pilots。如果你是被這句話吸引去查看他們網站,就會隱隱約約模模糊糊地感覺,這只是一個尋找航拍攝影師以及為航拍攝影師找案子的平臺而已,就像那些傳統的攝影師中介平臺一樣,和 Airbnb 的模式似乎沒什么關系。

的確沒什么關系,相比而言,同樣在 Product Hunt 上宣稱自己是 Airbnb for creative equipment 的 KitSplit 則是讓人從專業人士那里租借設備(包括飛行器),符合 Airbnb 共享空閑資源的本意。

[除了租借設備之外,KitSplit 還是個結識城內高水平人士的好辦法]

但這種宣傳手法已經足夠讓人(比如我)訪問一下 Droners 的網站。

去年,隨著飛行器(drone,也有人稱之為無人機)大小廠家崛起,這個小眾的玩具在普通大眾之間也成了熱門詞匯。 媒體們也不失時機地開始介紹買了它以后可以做的事,比如,充當婚禮上的航拍攝影師。

當然,專業航拍需要極高技巧和資歷,但看起來頗為誘人的回報還是給了很多人又一個入手飛行器的理由。其中有些人或許在玩過兩三次后就因為技術問題放棄,或是發現廣告里的那些場景在自己生活中的出現頻率實在不高。 也有一些沒有放棄的人可能從此走上專業之路,并且以自己的作品創造收入,他們將可以在 Droners 上掙取外快。

雖然這樣看來,這些人更像 Uber 上的司機,憑借相對稀缺的技能和資源成為了共享經濟的參與者。對于一個普通的有車之族而言,自己私下需要開車的場合并不是很多,就像對一個會航拍的家伙而言,平日生活里需要拍攝的鏡頭也不多一樣。 他們可以在此類平臺上找到愿意出錢購買他們時間和服務的顧客,屠龍之技終于不斷派上用處。

如開頭所介紹的,Droners 為需要此類攝影服務的人和另一方提供平臺。

攝影師創建檔案并貼上過去的案例, 普通用戶可以在網站上尋找并聯系優秀的攝影師,或直接發布自己的要求以吸引他人應征。 付費方式可以是按項目或者按時間收費,這些都和傳統的個人接案類網站一樣。

值得一提的是,攝影師在項目結束后提交開支紀錄,而顧客可以用一周的時間審視帳單,再通過信用卡或借記卡付款。這和 Airbnb 的預定房間時直接付清房費和服務費截然不同。(注:Airbnb 上房客預付的房費會先由網站保存,入住后再交給房東)

當然,對于這樣一個和傳統攝影比起來還算新生的概念,交易平臺的一部分力氣花在了教育付費者上。

Get anything filmed by a drone 看起來是個為推廣航拍飛行器做的蠱惑人心的宣傳。雖然有點奇妙的是,為了讓剛入門的用戶更好選擇,他們在那句 anything 下方列出了八個具體的使用場景進行引導。

比起網站上那些波瀾壯闊的景色和建筑物航拍——拍攝者肯定很為自己的藝術自豪, 這些具體而瑣碎的生活場景應該更能讓普通人打開自己的錢包,或者按這個世紀更切實的講法,輸入自己的信用卡卡號。

你可能想不出一張俯視金門大橋的照片(很遺憾,就是 Droners 首頁那張)和自己有什么關系,但一次拍全 party 上親友的笑臉和徐徐上升的氣球(或許還有住宅周邊高雅的地段)就很有意思了。

無論如何,我們需要事實。事實就是擅長用飛行器進行拍攝的人會越來越多,希望讓自己的攝影別具一格的普通人也會越來越多,而目前還沒有一個像 Dribbble 之于設計師那樣,具有壟斷地位的平臺。

Droners 可能不會成為成功的那個,當然不必要成功。我們只是在等待一個專業成熟的對接雙方的平臺,雖然那個平臺一開始可能也像這些汲汲于出頭的初創公司一樣,一邊努力宣傳自己的概念,一邊牽強地借著知名企業的名頭為自己打招牌。

p.s. 就像開頭那個來自哥倫比亞的訂餐應用一樣,他們在本地取得了不錯的成功,已經雄心勃勃地要進軍東南亞了。